全アーカイブ

209 件のログがあります。表示 : 1 - 209 / 209

2005/03/15

赤道儀到着!

2005/06/01

LEDで数値表示に成功!

PICの実験ボードでめでたくLEDのコントロールができました。

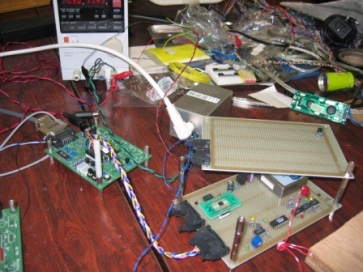

先月より、観測装置の頭脳となるPIC(ワンチップのコンピューター)を使いこなすため、PIC実験用基板を購入し、4年生を中心に組み立て作業(ハンダ付け)を行いました。続いてプログラム開発環境をノートPCに整え、「さあ、ソフト開発だ!」となっていたのですが、PIC基板はうんともすんとも反応してくれず、最初の一歩がなかなか踏み出せませんでした。

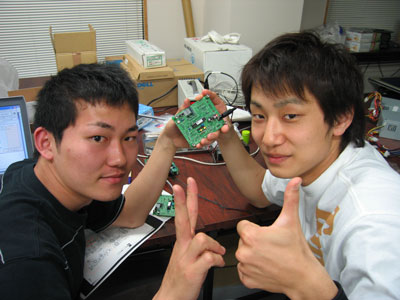

基板がおかしいのか、ソフトが間違っているのか、原因を探りながら少しずつ前進して(原因は複数あったのです)、とうとう昨夜、テスト基板の発光ダイオードに最初の灯が点きました。喜びの雄叫びをあげる森口君、前田君の写真と(徳永君もこの直前までがんばってくれてました)、煌煌と「07」の数字を点灯させているテスト基板の写真です(このPICチップの名前は"フレア君"です)。 ![]()

いや〜、よかった、良かった。

2005/08/11

SERC園芸部活動中

とある夏の暑い日、園芸部の部長さんが活動してました。

園芸部の地道な活動のおかげで、SERC前の通り道がずいぶんにぎやかになってますよ。でも、まだまだ野望は大きいんだそうです。

幽霊部員もあわてて活動に参加して、穴掘り、水やりをしましたとさ。 ![]()

2005/08/17

雷山ブログを始めよう

雷山計画の進行状況を共有するために、ブログを使ってみたらどうかと思って、こんなページを用意しました。

雷山関係で作ったことや、思ったこと、買ったこと、やりたいことなんかを書き込んでください。全然関係ない話も歓迎です。盛り上がるか、空振りするか(笑)、そのあたりも楽しみながら。 ![]()

使い方は右の「書き込みへ」というボタンを押して、ログインします。ユーザー名とパスワードはメールなどで別途連絡します。新しいページの「新規ポスト」の「ログ」というところを選ぶと書き込みのページになります。具体的な書き方は、「ヘルプ」の「日本語マニュアル」の「ログをポストする」を読んでください。あまり難しいことは考えないでいいと思うよ。

めんどくさいのは最初だけじゃないかな(だといいけど)。私も初めてなので、何がどうなるのかよくわかりません。写真とかも載せられるみたいだけど(多分)。

<

p>このままでは名前を書く場所がないので、カテゴリーを名前に使おうと思います。カテゴリーは自由に追加できるので、自分の名前を書き込んでください。2回目からは選択肢に入っています。

雷山計画だけど雷山メンバー限定とかにする気はないので、適当に広げてやってください。 ![]()

2005/08/17

温度計の途中

お初に書かせていただきます。前田直哉です。4年です。出身は熊本です ![]() みんなからは「まだん」と呼ばれているようです。

みんなからは「まだん」と呼ばれているようです。

そんな僕は、今日温度計を作ろうと頑張りましたが、志半ばで挫折しました。このPICは小憎らしいほどに俺のプログラムを受け入れてくれません。まだまだ精進が足りないようなので今日はもうお開きです。特に大きな理由はおなかが減ったので頭が働いていません。あともう一息でできるような気がするのでなんとか今週中に仕上げれるように頑張ろうと思います。

では、失礼します ![]()

2005/08/18

夏の過ぎ行く気配・・・

雷山ネタではありませんが ![]()

昨日なんと、タンクトップが定番だった徳永が、普通にTシャツを着ていたのです。

長かった夏もいよいよ過ぎつつあるんですね。そういえば、篠栗ではツクツクホウシが鳴き始めてましたし、昨夜は夜の風もひんやりとしてました。ちょこっと厚着をしていた徳永を見て、季節の移り変わりを感じてしまったのでした(笑)。

となりの池田は・・・、そっとしておいて下さい。

2005/08/18

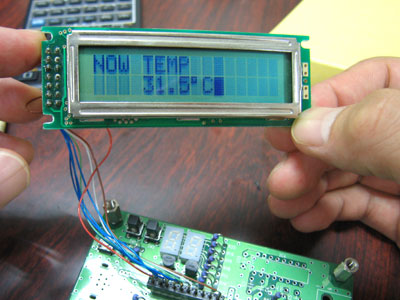

温度計完成

本日ついに温度計が完成しました ![]() しかもちゃんと、ノリで単位まで出るようにしたなかなか優れものです。そのうち篠原さんが記念画像をアップしてくれることでしょう。

しかもちゃんと、ノリで単位まで出るようにしたなかなか優れものです。そのうち篠原さんが記念画像をアップしてくれることでしょう。

一応、小数点以下一桁まで出るようになってますが、分解能がまだ0.5℃なので、まだ粗い温度計です。今度はこいつの精度を上げて、0.1℃精度を目指してがんばりたいと思います。

そのうち、プログラムをきれいに書いて雷山ファイルの中に閉じておくので見たい人は見てください。では。

写真追加します。 by shino

0.5度の精度です。表示に℃の文字が!

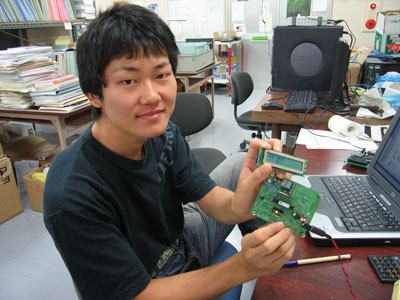

満足げな前田です。

2005/08/20

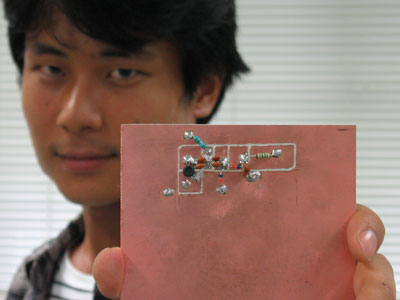

検波器と独り向き合う月夜かな

検波器(改訂版)を作りました。高周波回路は初めての挑戦であり、いろいろと戸惑うこともありましたが、取り敢えず後はケーブルを取り付けるだけとなりました。ちゃんと動くかどうかはやってみないと分からないですね。問題は出て来ると思います。これから実験と改良を重ねて行きます。

回路図や検波回路の簡単なメカニズムは後日書き込みたいと思います。

今夜はきれいな満月でした。

2005/08/20

続・検波回路

昨日作った検波回路を篠原さんに見てもらったところ、やはりいくつかダメだしを受けました。主な内容としては、抵抗やコンデンサーなどの回路素子の足をもっと短くしろ、ということでした。ここに高周波回路の難しさがあるわけで・・・。とにかく高周波回路の場合は、パターンをコンパクトにまとめることが精度を上げる最大のポイントらしいです。

それに基づいて再び回路を作り直し、どうにか『高周波回路らしい』モノが出来ました。テスターを使っての実験では特に問題は見つからなかったので、あとは実際に試してみたいところです。

今日は久し振りに終日曇り空でした。このまま夏も終わるのか・・・![]() 。

。

写真追加します by shino

やったぜ〜! 気迫の一品

テスターで回路の最終確認をする徳永

2005/08/21

秋っぽい雨

昨日、今日と秋を思わせる雨が降っています。雨の中を歩くと空気もひんやりしてて、季節の境目にいるようです。

天気図を見ると秋雨前線ができてました。

箱崎にて

箱崎にて

2005/08/22

今日は停電・・・

今日は理学部2号館停電の日ということを忘れてノコノコ大学に来てしまった。暗いし、暑いし、誰もいないし・・・。さすがにちょっと寂しくなってしまった。・・・と、先ほど急に明かりが灯りました。どうやら停電が解除されたようです。いや、電気って本当にありがたい![]() 。

。

2005/08/23

ロシアへの旅立ち

今日の午後、とうとうFM-CWレーダーがロシア・カムチャッカ半島へ旅立って行きました。MAGDASの2セットとともに、総重量500kgの巨大荷物です。

受け渡しは、あっけないほどあっさりと終わりました。どどどっとトラックに積み込んで、荷物リストなど書類を数点渡しただけです。これで本当に無事にカムチャッカへ届いてくれるのだろうか?

すべては来月中旬ペトロバブロフスクカムチャツキーの空港に我々が降り立った時に明らかになるでしょう!!

(いや、その前にメールでやり取りしますが)

いざ、北の大地へ!

我が愛車とともに

我が愛車とともに

あべちゃんの自転車通勤の謎が解けました。確かに、この車では入構許可書はとれませんね〜 ![]()

2005/08/26

同軸ケーブル

今日は徳永が同軸ケーブルを繋ぐ作業をやりました。ただ、徹夜明けの、篠栗明け、という疲労極限状態だったそうで、とりあえずソケットに同軸ケーブルを取り付けたところで満足して帰って行きました。

同軸ケーブルは被覆をむくのに技術がいります。5,6回失敗するのではないかと、期待しながら見ていたんだけど ![]() 、あっさり2回目で成功してしまいました。お見事!

、あっさり2回目で成功してしまいました。お見事!

いや、いじわるじゃなくって、結構気を使う細かい作業なんだよ。

ところで、ただいまSERCの2階でアップルの新製品の極秘テストが行われています。その名も、iGeta。先ずはご覧下さい。

木目を生かした、シンプルかつ優美なデザイン。どこへでも簡単に持ち運べる大きさと軽さ。ほのかに漂う木のやさしい香りが、パソコン作業の緊張感をほぐします。また、適度な摩擦による免震構造によって、震度6でもあなたのiBookを守ります。

最大の特徴は、背筋がピシッと伸びてあなたの背骨と健康を守る事です。ちょっとまっすぐ過ぎて、かえって疲れそうな気もしますが・・・ ![]()

2005/08/28

今も遠くも

院試の勉強に疲れたので書き込みます。先日、九計パーツに同軸ケーブルを買いに行って来ました。その際、店のご主人と30分程立ち話をしました。この店のおやじさん、態度の悪い客は追い返すような頑固者として有名。長年九大の側で店を営んでるだけあって、いろんなエピソードを聞かせてくれます。

「恐る恐るウチに買い物に来ていた学生も、今では立派に教授をやっている・・・」とか、「だいたいこういう学生は将来出世することが多い・・。」などなど。

その会話を一部再現。

![]() 「そう言えば、以前ウチに来よった学生の中に、あんたとよく似たのがおったよ。」

「そう言えば、以前ウチに来よった学生の中に、あんたとよく似たのがおったよ。」

![]() 「えっ、そうなんですか?」

「えっ、そうなんですか?」

![]() 「そうそう。話し方とか雰囲気とか・・・」

「そうそう。話し方とか雰囲気とか・・・」

![]() 「ほほーっ。それでその人はどうなったんですか?」

「ほほーっ。それでその人はどうなったんですか?」

![]() 「何故か一流企業へは行かずに中小企業へ入ったよ。」

「何故か一流企業へは行かずに中小企業へ入ったよ。」

![]() 「・・・そうですか。」

「・・・そうですか。」

ちょっと期待したのに・・・。そういうオチなら真顔で語らないで下さい。でも、この人はこうやっていろんな学生と向かい合って来たわけですね。今も昔も、無数の部品でごった返す、このせまい店の中で。そう思うと、なんだか懐かしいような生温かいような、不思議な気持ちになります。

ところで、おやじさんから篠原さんに伝言がありました。

「僕も昔とは違うんだから、学生に余計なこと教えんどいて下さい(笑)。」

まあ、おやじさんも年とともに丸くなって来たと・・・。でも、その言葉、ちょっと寂しいですよ〜。

2005/08/29

いきなりは見えず

天気のよい夏の午後、出来上がった検波回路を引っさげて、太陽の初観測に挑みました。SERCのドアからアンテナを搭載した赤道儀を表に出し、太陽に向けます。

さぁ、何か見えるか!?

と、緊張の一瞬でしたが、さすがに電子回路の世界はそんなに甘くないです。何かが受かっているのか、受かっていないのか、それすらも良くわからないままでした。

ひとまず、検波回路そのものの動作確認をすることと、このアンテナの本来のターゲットである放送衛星に向けてみて、何かが受かる事を確認しようということになりました。 ![]()

だけど、ついに受信テストめいたことができるようになりました。院試が終わったら、みんながんがんやってくれ!

2005/09/05

夕景

夕暮れ時の一枚。昨日の夕日はとても綺麗でした。台風の影響か、どこか緊張感のある複雑な色彩の空模様だった気がします。たまには可視光での太陽画像をどうぞ。

理学部屋上にて

理学部屋上にて

2005/09/06

台風14号通過

う〜ん、大型で期待したうえに、ほぼ福岡直撃だったのに、あまりたいしたことなかったね。 ![]()

もちろん、各地で被害は出てるけど。

おかげで大学がお休みになって、SERCで1日静かに仕事ができました・・・

あ、この程度は風も吹いてましたよ。

2005/09/13

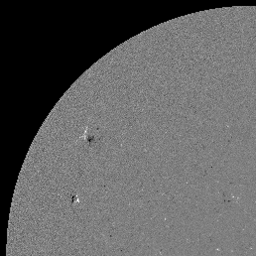

肉眼黒点、あと一歩・・・

太陽活動をにぎわしている巨大黒点群が肉眼で見えるらしい、という噂を聞きつけて、夕暮れに2号館の屋上で観望に挑戦しました。

太陽って、本当に水平線の近くまで行かないと、まぶしくて黒点なんか見えないんだよね。太陽が下がって、下がって、ちらっ!と黒点が見えたような気がしたところで、水平線の雲にじゃまされました。あと一歩だったのに。くやしいなぁ。

2005/09/16

2005/09/17

放生会

筥崎宮を通りがかったら、放生会でした。博多の秋と言ったら、これだよね。別に何も無いけど。

ってんで、焼きたての梅ヶ枝餅を1個食べてきました。

大地震によるずれが直ったばかりの鳥居。

梅ヶ枝餅って、焼き上がったばかりの、ビニールで包んでないやつを食べなきゃだめなんだよ。 ![]()

2005/09/19

久しぶりに

ちっとだけ働きました。次の作業に移る前にしなければならないような気がしたもので。今までのプログラムの清書。手書きなもんで疲れたし、説明文を書こうと思ったら意外と忘れてて悩んだし、字が汚いから嘆いたし。一行書き逃してたから呆然としたし。

まぁそんな感じでなんとか書き上げました。一部説明が希薄だけど気にする必要はありません。雷山ファイルの一番後ろに閉じてあるのでご自由にご覧下さい。

ところで最近このブログ栄えてないですね……

![]()

2005/09/22

挑戦者たち・・・

篠栗でついに登頂に成功しました!!!

春に挑戦を開始して以来、苦節6ヶ月。ついに我々は頂点を極めたのです。池田よくやった!俺にはできない・・・ ![]()

ポールに登るだけでもかなり恐いのに、その上で更に作業をするとなるとどうしたらいいんだろ。まだまだ厚い壁が立ちはだかっています。

ひぇ〜♪

続く者はいないか!?挑戦者熱烈募集中

2005/09/23

2005/10/02

京都の秋学会終了

なんとか学会から生還してまいりました。 ![]()

会場となった京都大学の一角は、建物がおしゃれだし、中もかっこいいし、なんとも驚かされました(あ、写真撮ってないや)。なんで九大にはあんなのが無いんでしょう。新キャンパスにしたって、あれを優雅な建物とは言い難そうだよね。

発表が最終日だったんで、遊んだのは宴会が一度と、夕方に学会が終わって新幹線に乗るまでのひとときだけでした。祇園というところを初めて見てきました。

さすが、京都。千年の重みはすごいね。提灯ごときまでが優雅さを漂わせています。「喜楽」の提灯とはえらい違いだ(笑)。

夕暮れの祇園。舞妓さんが大またに颯爽と歩く姿が見られ、ちょっと違うだろと小松がつっこむ。

全ての呪縛が解け(口頭発表ね)、甘いものを前に至福の笑みを浮かべる小松。このわらびもちが衝撃の逸品。この後で、黒蜜が先か、きな粉が先かで激論となる・・・

ちなみに、呪縛が解けたのも束の間のことで、関門海峡を越えたところで呪縛は再開されるのであった・・・

2005/10/05

衛星放送受信成功

検波回路の動作確認の第一歩として、衛星放送を受信する事にしました。そのために、BSチューナー内蔵のビデオデッキを見つけだし(by 徳永)、テレビを4階から運んで来て、SERC奥の院に設置しました。

BSアンテナは数度以内の精度で設置しなければならないという話をWebで読んだので、これは気合いが要るぞと、あらかじめ放送衛星の方位や仰角を調べ、コンパスを使っておおまかにアンテナをそっちに向けました。そして、じわりじわりとアンテナを振って衛星を探し出そうとしたんだけど、うまく見つからない。そのうちやけになって、赤道儀を緩めてぶるんぶるんとアンテナを振り回したらあっさり映りました。何の事はない、とりあえず受信するだけだったらかなりいい加減で入るんだね。 ![]()

もちろん、最高の受信強度を得ようとすると、数度以内に調整する必要があるんだけど。設置案内に、「最初はアンテナを気軽に動かせば入りますよ」くらいのひとことが欲しかった・・・

NHK BSがテレビに映って大喜びの図。天気予報です。雨が降っているようです。

SERC奥の院はこんな感じになってます。

外から見ると、確かに異様だ。通る人が不思議そうに見て行きます。

2005/10/14

XPort…完成?

昨日ついにSERC室温ネット配信計画がスタートしました。これでSERCが火事になったらネット上で一目瞭然という素晴らしい安全保障システムです。でも燃え始めなきゃ気づけないところが問題です。

さて、そんな数多の期待を一身に背負ったスーパーパーツXPortは久しぶりにハンダを扱う俺の拙いハンダ捌きにも関わらず無事基盤に固定され、まずは一安心といったところです。しかし、そんな俺の隣で篠原さんの披露した極微細なハンダ付けは凄かったです。さすがです。横から目を凝らして見てるだけで眼球が飛び出てきそうでした ![]()

ひとまずそこまで進んで、来週あたりはXPortの初期設定をしようかと思ってます。今月中にはネットで温度表示を成功させたいですね。

2005/10/17

XPort前進中

プレーオフでHawksがロッテに負けたこの夜、XPortを使ったインターネット通信に成功しました!

手順的には、ノートPCのシリアルポートにXPortのシリアルをつなぎ、ノートPC、XPortそれぞれをイーサーケーブルでLANにつなぎます。途中にLANが関わるけど、大きく一周するような配線ですね。そして、ノートPCの中で、telnet用と、シリアル通信用の窓を開いて、片方の窓からデータをXPortへ送ります。すると、ちゃんと反対側の窓にそのデータが送られて、表示されたのです。ふふふ、まだPICは関与していないけど、ネットワークで雷山からデータを送るための大きな前進だぜ。

赤道儀をコントロールするために必要な、長〜いシリアルケーブルを作成中の森口です。このコネクターは毒を持っています。噛み付かれると即死です。前田の顔に緊張が・・・

これがXPortです。下の基板に見える銀色の箱がXPort本体です。イーサーケーブルがささっています。上の基板はシリアルケーブルです。どっちも前田のところにあるノートPCに情報を届けています。

この日は部分月食でした。食分0.07の小さな月食です。でも、ちゃーんと欠けてるのが目でも見えました。デジカメの望遠で撮ったんだけど、形くらいは分かるもんだね。 ![]()

2005/10/19

約束の地へ・・・

今月末に、雷山計画目標の地、雷山小屋に行く計画を立てています。 ![]()

観測システムはまだまだ道半ばだけど、そろそろ現地を視察に行って、建てるべき観測所をイメージしながら装置を作ると楽しいんじゃないかなと思ってね。

その前に、今年の3月にここへ行く機会があったので、その時に撮って来た写真を紹介します。なんと、小屋のすぐ横がパラの離陸場所だったんですね〜。これが。(着陸場所が田んぼなので、冬しか使えないんだけど)

こいつが我々の秘密基地建設予定地です。この小屋の屋上にもう一段小屋を立ててしまおうという計画です。本当に建てられるのか?よく調べてくれ!

小屋からじゃないんだけど、下界の見晴らしです。伊都の新キャンパスや前原の中心地がよく見えます。無線LANを使って、こういうところまで電波を飛ばさないといないんだよ。ちなみに、この方角は上の写真では左側の奥の方角になります。木が視界を邪魔してるかもしれないので、要チェックです。最悪の場合は、切り倒さないといけないか?

下界から見上げた雷山です。山頂から少し下がった所に小屋は建っています。山頂まで20分くらいだから、散歩に行こう!

2005/10/27

週末の雷山見学に向けて

アセンブラでシリアル通信のプログラムを書き上げました。でもまだ回路がパーツがなくて出来てないのではたしてうまく動いてくれるかどうかはまだ不明です…… ![]()

最近は森口君が天体軌道計算にハマってますね。さすがです。今日はついに赤道儀と意思疎通に成功したようです。隣で微笑まく見守っていました

![]()

さて、今週の土曜日に計画されている、我らが雷山へのファーストコンタクトに先立ちまして、「しおり」を作成しました。別になんの意味もないただのしおりです。フフフ……![]() 明日あたりコピーして皆さんに配りますね。フフフ……

明日あたりコピーして皆さんに配りますね。フフフ…… ![]()

2005/11/02

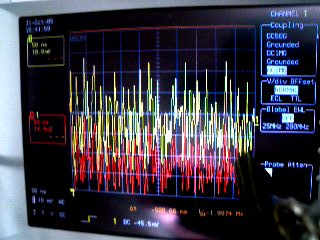

BS電波受信中

ただ今、BS放送の電波を利用して検波回路のテスト&改良を行っています。先日、BSの電波をスペアナで確認することができました。GHz帯の電波をスペアナで見ることができるのか、最初は疑問でした。ところが、やってみると予想以上にはっきりとした反応があり驚きました。ラインブースターがこれほど信号を増幅してくれるとは思わなかった。あれは買って正解でしたね。![]()

それで検波回路の方なのですが、いろいろ試した結果、多少怪しい箇所を見つけました。特に最後についている抵抗なんですが、まずはこいつを交換してみようと思います。それ以外にもいくつかの回路素子を取り替え、反応を見ようと思っています。ただ、ゆくゆくは基盤からつくり直すつもりです。長期の観測に耐えれるものをつくること。そしてノイズ対策が最終的な課題となるでしょう。

ブースターなし

ブースターなし  ブースターあり

ブースターあり  検波器を通した波形(ブース ターあり)

検波器を通した波形(ブース ターあり)

2005/11/26

雷山ホームページ、発進♪

伊東が雷山ホームページ第一弾を作ってくれました。アドレスは、

http://shino2.serc.kyushu-u.ac.jp/~raizan/

です。あはは、こことは「 ~ 」があるかないかしか違わなかったんだ・・・

今年中にSERCの室温モニターと日の出、日の入り、月の出、月の入り情報が公開されるそうです。これでSERCが火事になっても気付くし、初日の出に寝坊することもなくなるでしょう。 ![]()

2005/11/30

経過報告

手がかじかんでキーボード打ちづらい今日この頃ですが、まったく唐突に

『XportでSERCの室温ネットで公開!プロジェクト』

の経過報告をしたいと思います。大変遅くなりましたが、ようやく今日Xportに温度データを送ることに成功しました。 ![]() 本当はその画像でもアップしようかと思ったんですが、どうやるのか判らなくて、断念しました。無念です。ということでいつもどおり文オンリーです。

次なる課題は魚住さんからプログラムをもらって、Xportに送られたデータをパソのフォルダかなにかに保存する(?)ことです。あんまりよく判ってないんでもしかしたらちがうかもしれません。

なんにせよ、今年中を目標にがんばろうと思います。室温がHPにアップされたら、暖房の効かせ過ぎに対して非常に抑止力があるのではないかと今思いました。地球環境のためにも頑張ります。

ところで今、SERCの奥の間で一人っきりです。なんかとても寂しい人ですね……

本当はその画像でもアップしようかと思ったんですが、どうやるのか判らなくて、断念しました。無念です。ということでいつもどおり文オンリーです。

次なる課題は魚住さんからプログラムをもらって、Xportに送られたデータをパソのフォルダかなにかに保存する(?)ことです。あんまりよく判ってないんでもしかしたらちがうかもしれません。

なんにせよ、今年中を目標にがんばろうと思います。室温がHPにアップされたら、暖房の効かせ過ぎに対して非常に抑止力があるのではないかと今思いました。地球環境のためにも頑張ります。

ところで今、SERCの奥の間で一人っきりです。なんかとても寂しい人ですね…… ![]()

![]()

![]()

2005/12/15

mac mini でC言語

何故かMac miniのC言語のコンパイルがうまく行ってなかったわけですが。 先日。正確には火曜日。 この壁を阿部さんが突破しました。 俺とモリグチはただただ佇んでいるだけでした。さすが阿部さんだなあと思いました。なんだかインストール時の不具合が原因のようでしたが、我らが阿部さんの獅子奮迅の助力により、使えるようになりました。とりあえず、C言語のお勉強が次なる課題です。

2005/12/20

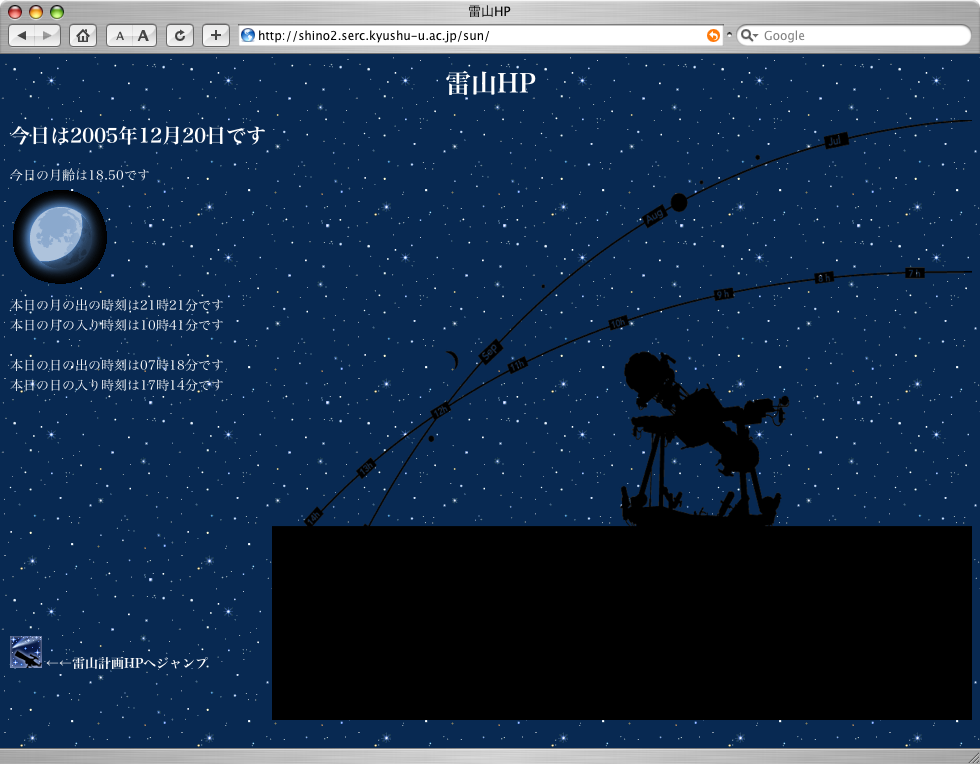

雷山ホームページ その2

伊東のホームページ制作が進んで、ver.2が発進しました。 ![]()

今度のは、今日の日付と、月齢、月と太陽の出入りなどが、日々更新されます。HTMLのファイルそのものは20分間隔で更新されているので、もっと細かい情報提示も可能です。なんだったら5分間隔でも動かせるので、がんがん面白いのを考えてちょうだい。

しかし、この超横長レイアウトはやめたほうがいいと思うよ(笑)。

このブログの右のボタンに、この本番ページへ飛ぶボタンを付けました。こちらから飛んでください。

2006/01/24

森口参上

今まで書き込み方がわかんなくて、登場できなかったワタクシですが、 満を持して?? 現状報告を致します。 とりあえず、昨日Xport2号機が完成しました。 ICチップは、やはり普通の人間業では付けれないので、普通の人間の域を超えた篠原大先生につけていただきました。 C言語のクライアントは成功して、とりあえず、Xportに何かが送れていることは確認できました。ここで一気に赤道儀をXport経由で動かそう!といきたかったんですが、コネクタのオスメスが噛み合わず、断念。 九計パーツも取り寄せ中で、足止め状態です。 おじさんたのむよ〜 んで、今日2月の「日の出日の入り」を計算させようと、プログラムを走らせたんですが ・・・・2006年問題発生 実は、2006年1月から、各々の時刻が2日分づれて計算されているみたいなのです。原因は現在調査中。以前つっぱしって作ったモノなので、見直す気も失せます・・・・ とりあえず、伊藤さんゴメン、今HPで出てる時刻も2日前のです。

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

その後本を見直したら、1月、2月は13月、14月として計算式をつかってくださいとありました。 5分で解決、モーマンタイ

![]()

2006/02/02

ここ最近のほにゃらら

ここしばらくブログへ此処へ繋ぐことができなかったので、まとめて報告します。

えーと、まずPICの温度データを一秒毎にマックミニに取り込んでファイルに保存することができるようになりました ![]() 現在はこれをより進めてマックミニからの要求で温度データを読み込むようにしようというプログラムを考え中です。こうすればXportにデータが溜まらないからいいようです。

あと、2006年度の雷山パンフを作り始めました。まだ表紙だけですが、みんなかっこいいです。ふふ。

まぁ完成を楽しみにしていてください

現在はこれをより進めてマックミニからの要求で温度データを読み込むようにしようというプログラムを考え中です。こうすればXportにデータが溜まらないからいいようです。

あと、2006年度の雷山パンフを作り始めました。まだ表紙だけですが、みんなかっこいいです。ふふ。

まぁ完成を楽しみにしていてください ![]()

2006/02/14

卒論がんばれ〜

実質的に明日が締め切りの卒論ですが、みなさん調子はいかがでしょう? ![]()

卒論が終わったら、3月から4月にかけては、雷山に気合いを入れてちょうだいね。M1に上がってしまうと、講義やレポートが多くてたいへんらしいよ。

よろしく!

2006/02/20

現状確認 2006.2/19

とりあえず、今のところをまとめようかなぁと思います。

オレが担当している、赤道儀が太陽の方向を向き続ける(太陽自動追尾)システムは、

第一段階として、もうできそうな予感が・・・ ![]()

もちろん、まだ完成形ではありまへんが、毎日太陽を追いかけるということは、できそうです。

今のところ、考えてる(現段階でできる)やり方を載せます、無理だったら御指摘ください、篠原さん・・・

夜間、天頂向きで待機(電源offもしくはスタンバイ状態)

↓

日の出5分前に、(電源on、もしくはスタンバイ解除して)緯度設定、地方恒星時設定、

天頂設定してから、導入目標設定で太陽自動追尾開始。

↓

太陽自動追尾、追尾、追尾・・・・電波バースト、カモォォォォン

↓

日の入り後5分後に天頂に向けて、待機状態(電源offもしくはスタンバイ状態)

↓

上に戻る

命令は、今はとりあえず、Macのcronを使って、自動的に各時刻で、(C言語プログラムを用いて)インターネット経由でファイルを送るという方法で行います。ファイルには、各日々の日の出や日の入りの恒星時や導入目標位置などと命令が書かれているとします。

将来的にはpic(マイコン)でこれに変わることをやらせるんだと思うんですが、

どのようにPicを使うか、よくわかってません ![]()

○明日以降すること

・太陽南中時のE/W変換(首の向きの変換)は自動でなされるかの確認→だめなら途中で変換命令

・小屋の大きさ見積もり→模型?

・Macのcronの使い方を教えていただく→テスト運行

○考えること

・誤差をなくす方法→天頂設定のときの誤差をなくす→水平センサ?

・電源on-offの方法・・・PIC?・・・それともスタンバイ状態でいいんですか??

長文申し訳ないです、では〜

2006/03/29

ねっとわーくかめら

ネットワークカメラを設定しました。

といっても電源いれて、少しいじっただけですが ![]()

ルーターのポート設定の都合上?現在はセンター内からしかアクセスできませんが

センター裏の様子が見て取れ、前田さんの行動を監視できますw

雷山用のルーターを使うようになったら、インターネットで見れると思います。 ![]()

卒業式の写真をアップしときます。

他のたくさんの写真がsharedの前田君(madan)に入ってます。

2006/04/11

遅ればせながら……

温度計データをパソコンに保存するプログラムが先日完成したことを今日報告いたします。え〜すんません三月はぜんぜん仕事していなかったので、四月はばりばり行きます!そして梅雨明けまでには装置を完成させてやる!!!

![]()

温度データをテキストファイルで保存するプログラムの概要としては、四六時中で待機状態であるPICにサーバーとなるパソコン側からデータを要求すると、PICが温度データをXport経由で送り、パソコンはそれらの取得したデータをテキストファイルとして保存していく――という感じです。あとはこのプログラムを一定間隔で動かして、保存したデータをホームページ上で公開できるようになれば、完璧に完成!という運びになると考えています。

![]()

そんななか、検波器のほうがあまり開発が進んでいないので、ちょっとしばらくは、検波器のほうに取り組みたいと思っています。ぜんっぜん知識ないからまた結構かかるかも……

![]()

2006/04/11

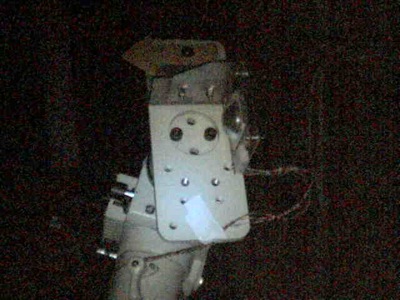

試運転開始!!

ついに太陽自動追尾システムを試運転させるときがきました。

授業の都合上、太陽を2時間遅れで追尾させます。

多少の誤差は仕方ありません、毎日私が手動で補正します![]()

そう、まだ電波観測できてないし、動かすことに意味がある!!!!!

とりあえず大まかな流れを載せておきます。

(CRONは時間がきたら、実行してくれる命令で、awkは日付を読み取って、使うデータをファイル書き込んでくれるプログラムです。)

12:00 awkにて、その日の10時の太陽位置などのデータをファイルに書き込む。

CRON ⇒ awk -f sekidougim.awk

12:01 C言語プログラムを実行。これで太陽に向く。

CRON ⇒ ./sekidougi

14:00 awkにて、12時の太陽位置などのデータをファイルに書き込む。

CRON ⇒ awk -f sekidougin.awk

14:01 C言語プログラムを実行。これで首ふり。

CRON ⇒ ./sekidougi

18:00 awkにて、16時の太陽位置のデータ+天頂をファイルに書き込む。

CRON ⇒ awk -f sekidougie.awk

18:01 C言語プログラムを実行。これで天頂をむく

CRON ⇒ ./sekidougi

14:01 スタンバイ用のC言語プログラムを実行。これでスタンバイ状態に。

CRON ⇒ ./stnon

ちゃんと明日から動くかドキドキですね ![]()

そうそう、ネットワークカメラが全世界から見れるようになりました。

見たい人は、篠原さんか、前田くんか、森口にアドレスとパスワードを聞いてください。

下に今の画像を載せます。スタンバイしている赤道儀です。

SERC裏が真っ暗なのでよくわかりませんね・・・一応付属ライトつけてます。

2006/04/13

1日目はちゃんと動くのに・・・

森口です。 赤道儀はちゃんと動くと見せかけて・・・なんかうまくいかないっすね(T T)

スイッチ入れて1日目はちゃんと動いてくれるんですが、 2日目はなんかうまくいきません。原因を追究します・・・

2006/04/19

検波器第2弾

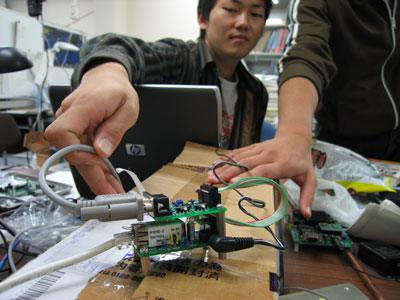

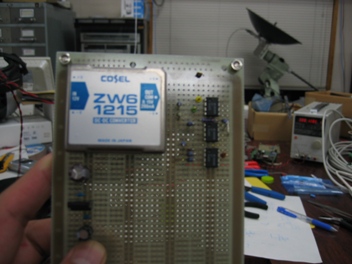

前田が検波器を新しく作り直しています。徳永の経験を生かして、コンパクトで美しく基板を作り込んでいます。どうぞごらん下さい。

まだ、製作の途中です。この後、コンデンサーとかインダクターなどを載せます。

PICの基板と比較すると、こういう大きさです。小さいでしょ? ![]()

2006/04/25

検波器作動! その2

写真が3枚では足りませんでした(笑)。引き続き、感動の瞬間をどうぞ・・・ ![]()

BSの電波を検出できた瞬間、オシロスコープの信号レベルが一段上がりました。やったぜ!

森口を呼び出して、喜びを分かち合う前田。

我々は、大きな壁をまたひとつ突破したのであった。ふぉふぉふぉふぉふぉ・・・

2006/04/25

検波器作動!

検波器がついに動きました。その興奮をここに・・・ ![]()

検波器第2弾はこれだ!上の黒いのはブースターです。

今回は最初からアルミケースに入れて、シールドにも気を使いました。

BSアンテナを、放送衛星に向けます。鍛錬の結果、前田は放送衛星の電波を感じることができるようになったのです。 ![]()

2006/04/25

検波器検波器検波器

俺的に細緻を極めた回路設計。頑張って穴あけたアルミボックス。分けも分からず、徳永君の遺してくれた検波回路図をただ信じるのみでパーツ集めて構築して。構築して。

そうしてついに検波器が、完成しました!!!苦節数日。前任者の徳永君から含めれば数ヶ月!ついに、BS放送の電波を捉えることに成功しました。![]()

<

p>そう、まだ太陽電波ではありません。それは次回のお楽しみです。とにかく、最大の壁っぽかったこれを突破することができて今は感無量です。オシロで波形見たい方、いつでも気軽に声かけてください。暇なら請合います。 ![]()

<

p>

あとは、篠原さんの写真で現場の興奮をご堪能ください。なんてったってかなり興奮しましたから。

2006/05/23

太陽電波観測報告写真 2

推定ですが、検波器の部分で、ある程度の信号強度がないと全然検出されないという閾値の様なものがあったのではないかと思います。ブースターを2段にしたことで信号強度が強められ、このレベルを突破したために、信号として検出されるようになったのではないでしょうか。ブースターを2段にすると、ノイズが強められて信号が汚くなるのではないかとマイナスの影響を心配していましたが、それ以上にプラスの効果が大きかった様です(しかも、決定的だった)。

大喜びのふたりの様子です。

2006/05/23

太陽電波観測報告写真 1

BS放送受信には成功したものの、太陽にはうんともすんとも言ってくれない検波回路・・・ ![]()

しかも、春学会では高校生のグループが何の苦もなく太陽電波を受信したとのポスター発表があり、顔が引きつる(後に、市販品を使用していたと判明。ほっ・・・)。

この苦境を脱出するために、我々はブースターを2段階にするという快挙 (怪挙?、暴挙?)に出た! ![]()

果たして、こんなことをして許されるのであろうか???緊張の中、アンテナを太陽に向ける。 ![]()

でで〜ん!

おめでとう〜〜♪これが受信された太陽の電波だ! ![]()

上がったり、下がったりしているのが、太陽に向けたり、外したりした変化です。

2006/05/23

太陽電波観測成功!!

太陽電波観測成功ぉぉおおおお!!

ついに、やりました。決め手はブースター様様。

でも、ほんと方向の精度が必要なことも認識。

自動追尾がこわいっすね。

2006/06/13

新人登場

ついに、雷山計画に新4年生が加わりました。昨日の12日には上野と山崎が、今日13日は平山が来てくれました。特に昨日は、前田森口伊東亀井の四人衆にも来てもらって、秋の設置に向けた計画も練りました。これまで経験を積んできた雷山2年生と、新らしい雷山1年生とが組合わさって、これまで以上に素晴らしい製作パワーが生まれることを期待しています。 ![]()

今日のしか撮ってないんだけど、写真を掲載します。

新たなる挑戦者、上野と平山と・・・前田商店マスコットたくさん買ってね君

さっそくハンダ付けにはまっている二人なのでした。ハンダの香りがたまらない♪と早くも平山はラリってます。 ![]()

傍らで静かに赤道儀と戯れる森口。先輩の風格が漂っています。が、赤道儀は手強いです。

2006/06/22

梅雨本番! その2

その一方、森口はPICで赤道儀を動かそうとして苦戦しています。シリアルで繋いでも、うんともすんとも言ってくれません。 ![]()

PICでシリアルを動かそうとすると、ひとつひとつを自分で確認しなければなりません。パリティの設定も詳しく調べると・・・

やり方が違っていたことが分かりました!

これでひとつ前進しました。

赤道儀はまだ動いていませんが、こうやって進んで行くしかありません。ここまで進んで来れたんだから、これからも進めるはずだ。がんばれ!

2006/06/22

梅雨本番! その1

梅雨入りして以来、全然雨が降らなかったのですが、今夜はとうとう大雨になっています。

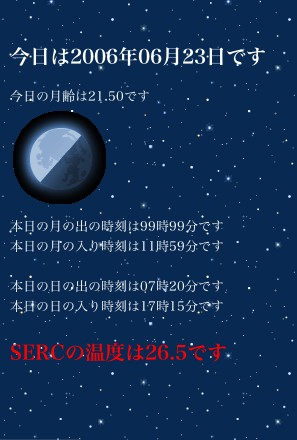

そんななか、伊東が雷山ページに温度計を表示させようとしています。

あ、違った・・・ ![]()

こちらが作業中の写真でございます。

これで雷山ページを見る楽しみが増えました♪

2006/06/23

SERC温度配信開始

昨夜、ついに宙空環境研究センターの室温のHP上での配信がスタートしました!! ![]() といってもまだ温度をとりこんでいるだけで、時間も一緒にきろくするなど、まだまだ改善の余地はあるのですが。

……とりあえずは、温度計は一段楽したので次は太陽電波をPICに取り込む上で必要な増幅回路の設計に入ろうかと思います。

といってもまだ温度をとりこんでいるだけで、時間も一緒にきろくするなど、まだまだ改善の余地はあるのですが。

……とりあえずは、温度計は一段楽したので次は太陽電波をPICに取り込む上で必要な増幅回路の設計に入ろうかと思います。 ![]() ようやくメインディッシュな感じっすね

ようやくメインディッシュな感じっすね![]()

2006/06/23

雷山ページに温度計

前田の温度計取り込みの成功により、雷山ページに温度が表示されるようになりました。 ![]()

伊東ががんばっています!

月の出が、99時99分ですが、見なかったことにしてください・・・ ![]()

2006/06/23

ミニチュア雷山計画

雷山小屋の設計のため、ミニチュアの小屋を作る計画が進んでいます。その中に納めるアンテナ&赤道儀を平山が作って来ました。

もはや、芸術品と呼ぶしかなさそうな出来あがりだぞ! ![]()

極軸の傾き、赤経軸の回転と、リアルに再現されています。寸法も10分の1に合わせて作っているそうです。

みんな大驚きでした。これからこの模型を元に、小屋を作って行きます。

乞うご期待♪

2006/06/29

暑い・・・

とりあえず、これを見てください。ただいまの、SERC奥の院の気温です。 ![]()

暑い・・・・・

気温によって温度の表示色が変わるとのことだったのですが、その変化をついに見ることができました。しかし、黒ってのは、狙った色だったのか??

日の入りが17時過ぎというのは、夏至直後としては納得できかねるのだけど、森口、どう?

2006/06/30

PICで赤道儀を動かすことに成功!!

成功しました。

配線をどうすべきかと考えながら

半田付けをやりなおすこと数回・・・

決め手は、Dsubのオスメスでした。

無理やりにオスメス変換したところで、配線が逆になっている場所があって

それに気づき逆にしたら、動きました。最初考えていた配線です。

Xportのときはそのままでいけたのに、何故なんですかね??

不思議です。

ちなみに↓の日の出日の入りの時間はいつのですかね ![]()

ここ2、3ヶ月分は、伊東さんに計算したやつをわたしてないっすよ![]()

2006/07/19

受信できず。

前回、PICで赤道儀を動かせるようになった、つまりPICから送信はうまくいってるんです。

が、なぜか受信がうまくいきません。

昨日も前田くんをひきつれて、アセンブラを眺めること1,2時間。

受信はできて、文字がうまく表示されないだけかと思いきや、昨日の感じでは受信自体もまだかも・・・

う〜〜〜ん![]()

2006/08/09

回路三兄弟ぃいぃぃぃぃぃ!!

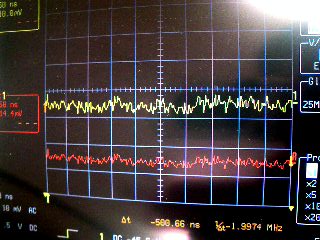

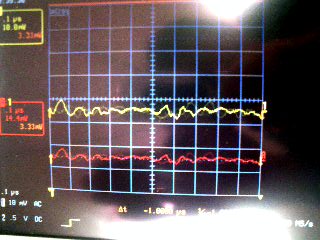

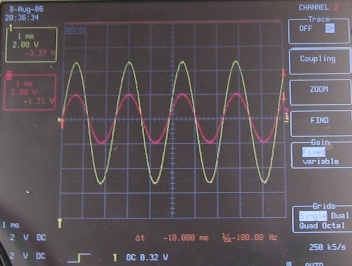

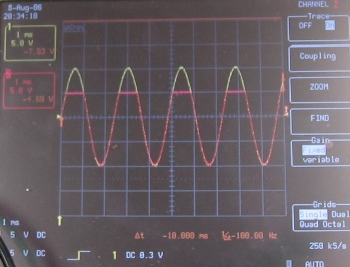

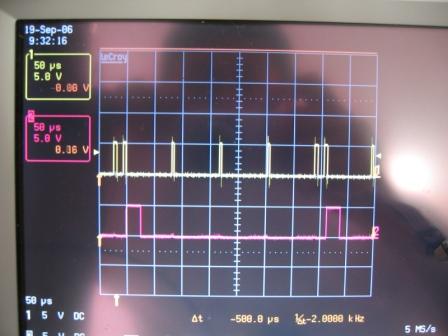

本日電波を受信した後、A/D変換を行う前までの回路で使われる三つの基本回路「ボルテージフォロワ」、「スケーリング回路」、「リミッタ回路」を製作してみました。 ![]() 画像の一番上がスケーリング回路によって2.5分の1に圧縮された信号です。あ、黄色が原信号で、赤が回路を通して出力された信号です。二番目の画像がリミッタ回路で5V以上の電圧を取り除いてくれています(1目盛りが5V)。ひとまずどちらも期待通りの結果がでて大変喜ばしい限りです。ボルテージフォロワについてはちょっと見た目では分かりにくいので載せませんでした。

こんな感じで、意外とすんなりと回路作成はできたのでこの調子で次なる段階に進みましょおおおお!と思っています。早く完成させるぞA/D変換回路!!待ってろよ太陽電波。俺が必ずデジタルにしちゃるけん!

でもその前に眠いので寝ます……

画像の一番上がスケーリング回路によって2.5分の1に圧縮された信号です。あ、黄色が原信号で、赤が回路を通して出力された信号です。二番目の画像がリミッタ回路で5V以上の電圧を取り除いてくれています(1目盛りが5V)。ひとまずどちらも期待通りの結果がでて大変喜ばしい限りです。ボルテージフォロワについてはちょっと見た目では分かりにくいので載せませんでした。

こんな感じで、意外とすんなりと回路作成はできたのでこの調子で次なる段階に進みましょおおおお!と思っています。早く完成させるぞA/D変換回路!!待ってろよ太陽電波。俺が必ずデジタルにしちゃるけん!

でもその前に眠いので寝ます……

2006/08/23

マルチプレクサーーー♪♪

ええと今日はマルチプレクサの実験回路を作ってみました。三秒後とに二つの入力を交互に出力するというコンセプトで。

結果は無事成功です!生波形とスケーリング回路を通して1/2.5に圧縮された波形が交互に出力されました ![]() 二種類の入力変換しかしていないけど、方法は同じなのでこれで八種類までは大丈夫だべ。太陽のデータとー温度計とー湿度計とー日照計とーあとまだ四つも余ってますよ♪

というわけであとは残すはADコンバータ。

とりあえず次はこいつを使いこなそうと思います。できればPICでデータを取得後、Xportに送ってそのままネット経由でマックミニにデータを保存ってとこまでできたらいいですのう。

それができたならばこれまでの成果を全部くっつけて

完成!!

二種類の入力変換しかしていないけど、方法は同じなのでこれで八種類までは大丈夫だべ。太陽のデータとー温度計とー湿度計とー日照計とーあとまだ四つも余ってますよ♪

というわけであとは残すはADコンバータ。

とりあえず次はこいつを使いこなそうと思います。できればPICでデータを取得後、Xportに送ってそのままネット経由でマックミニにデータを保存ってとこまでできたらいいですのう。

それができたならばこれまでの成果を全部くっつけて

完成!! ![]()

![]() ですよ☆

ですよ☆

2006/08/29

A/D変換への道 vol.1

ついにA/Dコンバータの攻略に取り掛かって早何日だろう?確か先週の木曜くらいに始めたような気がするけど記憶は朧気です。

さて。全く動きません ![]() 初日にいきなし初代A/Dコンバータを焼き殺してしまい、現在は二代目。今日0V以下が出ないように下限リミッタ回路も設けたのでもうA/Dコンバータには0-5Vの範囲でしか電圧はかかりません(多分)。でもオシロで波形確認すると、一瞬だけ0V以下や5V以上が出力しているのですよね。それは大丈夫なのかが不安です。今のところ、元気ですが。

まぁ一応入力までは改善されたのでお次は出力なのですがどーも変なのですよ。今日いじくりまくって回路の不備などは修正したのですが、予想と違うというかただ一律でずーっと5Vを出力しています。

そんでやはり何か問題があるのかともっかいデータシートを読み直してみたら、なんかPICの方でもSPIについての設定が必要だとか書いてある(気がする)のですよ。よくわかりませんが。

ってことで、もしかして見当違いのことをやっていた可能性が出てきました。とりあえずPICデータシートのSPIに関する部分を理解しようかと思います。これで解決できれば嬉しい限りなのですが……マレーシア行く前に攻略はちょっと難しいかもしれませんねぇ

うむ。

初日にいきなし初代A/Dコンバータを焼き殺してしまい、現在は二代目。今日0V以下が出ないように下限リミッタ回路も設けたのでもうA/Dコンバータには0-5Vの範囲でしか電圧はかかりません(多分)。でもオシロで波形確認すると、一瞬だけ0V以下や5V以上が出力しているのですよね。それは大丈夫なのかが不安です。今のところ、元気ですが。

まぁ一応入力までは改善されたのでお次は出力なのですがどーも変なのですよ。今日いじくりまくって回路の不備などは修正したのですが、予想と違うというかただ一律でずーっと5Vを出力しています。

そんでやはり何か問題があるのかともっかいデータシートを読み直してみたら、なんかPICの方でもSPIについての設定が必要だとか書いてある(気がする)のですよ。よくわかりませんが。

ってことで、もしかして見当違いのことをやっていた可能性が出てきました。とりあえずPICデータシートのSPIに関する部分を理解しようかと思います。これで解決できれば嬉しい限りなのですが……マレーシア行く前に攻略はちょっと難しいかもしれませんねぇ

うむ。

2006/09/01

赤道儀との会話

PICを使うと赤道儀が会話に応じてくれません。

何が嫌なのでしょう?

こっちから提案すると、その通りに動いてはくれるのです。

でも、会話は拒みます。

私「きみはどこを向いているんだい?」

赤「・・・・・・・・」

私「位置の設定をしたから、朝の太陽の方向を向いてくれるかな?」

赤「・・・・・・・・」

ウィーン、ウィーン、ウィーン

こんな感じです。

専用のシリアル通信ソフトを使えば、喜んで会話に応じてくれるんですが・・・

PICという環境がまだ彼にあってないのでしょうか?

配線の途中で彼の声がかすれてしまっていたり、話すスピードがちがったりしているのかもしれない。

2006/09/15

A/D変換への道 vol.2

手ごわいです。ADコンバータ。(ノ_-;)ハア… クロックもチップセレクトも問題なく動いている気がするのに出力はエラーが出るばかり。データシートとオシロを睨む篠原さんも難しい表情(  ̄っ ̄)。 どーも埒が明かないということで二代目A/Dコンバータを退けて最後の切り札、三代目A/Dコンバータの投入を決定。ワクワク((o(゚▽゚○)(○゚▽゚)o))ドキドキ 早速作動させてみたら…… エラーすら出なくなりました; ̄ロ ̄)!! 慌てて二代目に変えてみると先ほどのようにエラーが出続けます。ということは三代目、既に息絶えているのでしょうか?( T-T)ノ彡Ω~ポクポクポク… 夏の盛りを過ぎ秋の気配が満ち行く今日この頃。未だ制御ならずですo(´д`)oァーゥー

2006/09/19

A/D変換への道 vol.3

今日もイジイジとオシロとプラグラムとにらみ合いながら調べてたのですが、もしかしたらもしかしたかもしれない。 動いてくれないAD君。テスターで念入りに調べてみたら 「もしかしてつながってない?」 みたいな。あの神業ハンダが不完全だったらしく、上からテスターの先で’押す’と接地してしまうから音が鳴るのだけど疑い深く横から触れてみたら鳴らない。どうも僅かに離れているようで。 ――もしかして問題点発見!? 俄然テンションあがりまくりでハンダつけました。二代目も三代目もぐっと地に足が着いて落ち着いた風貌に。 んで。 再度オシロに繋いでみたら、どーにか動いてはいるようです。なんかバタバタと不規則な波形が!!!一瞬成功かと喜びかけたりしたけれど。 リセット回路の後にFF00Hが出ていないとう問題が。どこかに不備があるのだろうけど、ひとまずつまみを捻ったら不規則波形も不規則なりに変動します!! とりあえず死んでいないし、間違っていないことも確認。というかもうやっと目に見えて変化する様が見えて本当に嬉しいですよ。まだ完成していないんだけどね。 近日中に突破なるか!? 〜vol.4に続く〜

2006/09/19

A/D変換への道 vol.4

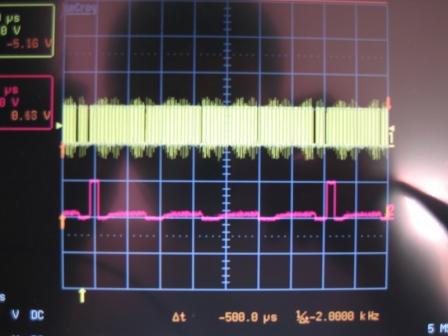

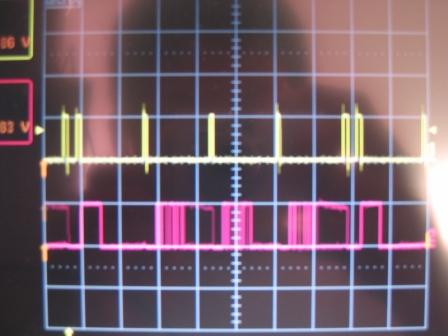

SCLKとOUTPUTをオシロで見てたらリセットタイムが上手い具合に働いていないのに、CSとOUTPUTで見てたら上手い具合に働いて次のタームでFF00Hが出力されていることを発見。

(黄がSCLK,赤がOUTPUT。左側に見える赤の突起がFF00Hではない)

(黄がSCLK,赤がOUTPUT。左側に見える赤の突起がFF00Hではない)

(黄がCSに。一枚目よりも赤い突起の幅が広いのが分かるでしょう?)

意味がわかんないですよ。

そもそもSCLKはオシロと繋ぐ際にGNDとるとOUTPUTが一律5Vになるというわけの分からない現象が発生している問題児だからもしかしたら何かあるのかもしれませんが。

とりあえず状況を忘れないようにメモ書き代わりに記しておきます……。

ちなみに最初二枚はGNDに接続してます。

(黄がCSに。一枚目よりも赤い突起の幅が広いのが分かるでしょう?)

意味がわかんないですよ。

そもそもSCLKはオシロと繋ぐ際にGNDとるとOUTPUTが一律5Vになるというわけの分からない現象が発生している問題児だからもしかしたら何かあるのかもしれませんが。

とりあえず状況を忘れないようにメモ書き代わりに記しておきます……。

ちなみに最初二枚はGNDに接続してます。

これはCSとOUTPUTに繋いでいて2Vくらいですかねぇ。OUTPUTで最初の二枚ではフラットだった部分がバタバタと動いているのが分かると思います。

これはCSとOUTPUTに繋いでいて2Vくらいですかねぇ。OUTPUTで最初の二枚ではフラットだった部分がバタバタと動いているのが分かると思います。

2006/09/22

A/D変換への道 vol.5

「vol.4」でめでたくAD変換が達成できたような気がしないでもなかったので、次の段階に進んでみようかと思いました。

次の段階は、予定では電圧の値に変換してXportに送る部分のプログラムの作成だったのだけど、なんか混乱。16ビットてどないすればよかとですか?って。

なので、そのままの出力結果を送ることにしました。最終的にはどうするか不明だけれど、とりあえず本当にちゃんとプログラムと回路が正しく作動しているかを確認することができるという大義名分もありましたので。

んで、

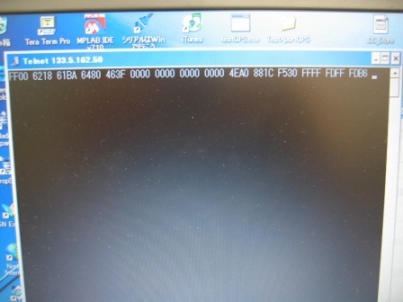

こいつらがシュパっとアナログ値をデジタル値に変換し、それをPICに出力し、PICがそれをASCIIコードに変換してXportに出力した結果が

こいつらがシュパっとアナログ値をデジタル値に変換し、それをPICに出力し、PICがそれをASCIIコードに変換してXportに出力した結果が

こいつです。ちなみにアバウトに1秒値です。

ちっさくて見にくいですが、左端の一番最初が’FF00(H)’となっているのが確認できると思います。ええリセットがちゃんと働いているんです!

真ん中らへんは’0000(H)’が続いています。ええそりゃもうGNDですから。

そんで、最後らへんは’FFXX(H)’みたいなのが三つほど。ここ最大出力なのでほぼ5Vです!

ってことでちゃんと動いてます。

こいつです。ちなみにアバウトに1秒値です。

ちっさくて見にくいですが、左端の一番最初が’FF00(H)’となっているのが確認できると思います。ええリセットがちゃんと働いているんです!

真ん中らへんは’0000(H)’が続いています。ええそりゃもうGNDですから。

そんで、最後らへんは’FFXX(H)’みたいなのが三つほど。ここ最大出力なのでほぼ5Vです!

ってことでちゃんと動いてます。

ちゃんと動いてますよー!!

やっぱこうしてちゃんと数値で見ると安心というかなんというかちゃんと動いていることが分かって嬉しいです。思わず感涙に咽びそうでした。でも藤本さんがいたので耐えました。

ついに壁を越えました♪

2006/09/26

水平センサー →→→ PIC

水平センサーの値をPICに入れて、液晶表示できました!!

ほぼ前田2がやったんですが、俺は言われるがままにハンダ付けを。

この値を利用して、赤道儀にどう命令を送るかが問題ですね。

↓ X、Y方向の値が交互に表示されます。

2006/09/29

水平センサー

プログラム修正しましたー ![]()

傾いてたら「右もっとあげて!」とか「左下がってるよ!」と液晶に表示されます。ちゃんと水平近くになったら「水平だよ」みたいな表示になるので暇な方は己の水平維持能力を試してみてください。精度は水平±5度くらいです![]()

2006/09/30

アンテナを天頂へ向けろ!!

昨夜。ついに!

赤道儀に天頂方向を向かせることに成功しました!! ![]()

現在赤道儀には不細工な処置で水平センサーが付属されていて、こいつが水平になるように赤道儀が動きます。ただ、若干怪しい場所があるのでプログラムはまだもっと詰めないといけないとは思うけど、とにかく動きましたよ。次は、アイツーシーかな。頑張れ森口忠紀22歳!

2006/10/22

I2Cつーしん☆

I2Cを甘く見てました。奴は最初だけ優しそうな顔をして迎え入れてくれたけど、結構意固地な奴です ![]() まだやり始めて二日目だからプログラムというよりはシステムを理解中。割り込みが必須なのかどうかも分かりません。まぁ無謀にも組み上げつつ理解して行こうかなと。

とりあえずメインのPICからの命令で赤道儀処理のPICがアンテナを天頂に向かすような感じで組み上げようと思っています。だからtadanoriさん、ゆっくりアンテナが動くコマンドおせーてくださいよおぉぉ

まだやり始めて二日目だからプログラムというよりはシステムを理解中。割り込みが必須なのかどうかも分かりません。まぁ無謀にも組み上げつつ理解して行こうかなと。

とりあえずメインのPICからの命令で赤道儀処理のPICがアンテナを天頂に向かすような感じで組み上げようと思っています。だからtadanoriさん、ゆっくりアンテナが動くコマンドおせーてくださいよおぉぉ![]()

2006/11/06

ラライザン

こんばんは、前田です。

別にサボってわけではないのですが、結構時間が掛かりました。

が、ようやくI2C通信に成功しました!

まぁ成功したってのは通信には成功したってことであってプログラムの方はなんだか不思議なバグがあります。 現段階で成功しているのはマスターPICからスレイブPICへのデータ送信なのですが、「ライザン」って送って液晶に表示するようなプログラムを作ったのですが。

ラライザン

って表示されます。

ラライザン! ってすると何かの必殺技みたいです。ともあれ理由がよくわかりません。

ちなみにデータ受信の方についてはランダムに文字を表示するという画期的なプログラムができていますが、俺が目指すのは特定の文字を表示することなのでもう少し頑張ってみようと思います。

ラライザン!!!!

2006/11/08

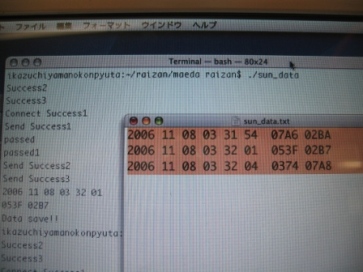

I2C そして 電波受信

ついに。

ついに此処まで来た。

まずI2C通信〜マスタ受信編〜が完膚なきまでに成功!

そんでもってBSアンテナからのデータをMacMiniでファイルに保存できるようになり!!

さらには森口と俺はめでたく日テレ採用一次通過!!!

みなさん、ありがとう!!!来週から屋上で太陽ストーキング始めたいです。

written by N.Maeda

I came back from Tokyo at 21:00 and now here SERC . . . Why am I here?

N.Maeda struggled with PIC for I2C .

I encouraged him by songs with youtube.

He succeeded ! and this made me so happy !

We song together NOW ! TANOSHI-YO

Why don't you join us ? Fantastic ! Fantasista !

written by T.Moriguchi

2006/11/16

雷山小屋のモデル

雷山に建てる小屋のモデルとなった農学部の小屋を撮影して来ました。40mm角のアルミ角材を組み合わせて作られています。雷山では45mm角ともう少し太い角材を使うことになるそうです(by 4年組)。

先ずは小屋の全景。この小屋は、中で植物を栽培する実験に使っていた(過去形?)様で、壁は網で、すかすかでした。みかけは華奢だけど、なかなかどっしりしていて、これだけで安定感があります。さすがに、雷山の山頂で放置する度胸はないけど(笑)。

ドアもなかなかいい感じです。雷山では、表札くらいつけるかい?

角材と角材の接合は、このようにネジ止めです。うまくできているもんだね。

さて、季節も進み、だんだん寒くなってきました。急がないと、雪の中で組み立てることになるぞ〜!

2006/11/18

太陽追跡実験の為に!!

さて、今週太陽追跡実験を行いたかったのですが、諸般の事情によって再来週まで持ち越しとなりました。

なので、ここは一気にPICでの太陽追尾&データ取得&PCとのデータ送受信を統合してしまおうかと。

割り込みも勉強しなおさないといけないし、これまで作ってきた色んな機能の制御プログラムの全てを使うしで頭がパンクしちまいそーです……

とりあえず予定プログラムの概要を書いときます。自己満足と自分を奮い発たせる為に。

(A):システム統制PIC "BOSS"

1.時刻データの取得

2.赤道儀制御用PICに朝昼夕を教える

3.電波や温度などのデータの取得

4.データをメモリへ保存

5.データをPCに送信

6.太陽位置情報をPCから貰い赤道儀制御用PICに送る

7.異常事態のときに手動で赤道儀を動かす

(B):赤道儀制御用PIC "SLAVE"

1.朝:太陽追尾開始

2.昼:太陽位置補正&首振り反転

3.夕:太陽追尾終了&天頂方向へアンテナを向ける

4.水平センサーで天頂方向補正

5.太陽位置情報をBOSSから受け取って、メモリに保管

現在、BOSSのプログラムが1、4,7以外はあらかた完成し、SLAVEの方が1,2,3は多分完成しました。

ちなみにこいつらはI2C通信によって繋がっているのですが、BOSSの言にはSLAVEは絶対服従です。絶対王政もかくやと言わんばかりの強権支配をしています、BOSS。

まぁそんなことはどーでも良くて、まずはこの二つ。これをどーにかこーにか組み上げたら次はPCの方のプログラム。

そんでもってえーと屋上実験の準備。

そして屋上実験だ!

やっとゴールが見えてきましたよ。

まぁどーせ、このプログラムも沢山バグが出てくるんでしょうけどね……うぅ

ファイト俺。

2006/11/23

うあああああああ!!!!!

キタきた来たぁ!!

キターーーーーー!!!!

ついに最初の山場を突破しました。くそったれI2Cメ!くそったれI2Cめ!!

ひとまず'BOSS'と'SLAVE'のコラボによるBSアンテナ水平化は成りました。しかしまだ課題は山積みです。とりあえず一日があと三倍くらいになってくれたらいいなと思う今日この頃です。

2006/11/24

大統一プログラムへの記録1

とりあえず進捗状況を記していこうかと。

本日。もう明けましたが23日。動作試験用に一日分太陽位置データを'BOSS'に保存して、それをI2Cで送ることで'SLAVE'に保存させるところまでは成功しました。 ![]()

しかし朝のお勤めはウンともスンとも言いません。まずは'SLAVE'に保存したデータがちゃんとしかるべきところにしかるべき形で保存されているかを確認しようと思います。でも'SLAVE'のメモリを'BOSS'が受け取ってPCに送るプログラムは今日はまだできてません。明日以降の課題となります。

以上、記録。面白みが皆無な文章ですがこれにて失礼します。

2006/12/14

と ・ け ・ い ♪

プロジェクト始動より半月余り。遂に時計とのコンタクトに成功!! ![]()

ちゃん年月日と時分秒を液晶に表示しています!画像はないですけど、しています。

一つ、意味不明な作動をするのです。20秒毎に月日と時の値が妙なふうに飛ぶのです。それこそ

"2006/52/54 56:20:40"

とかいう奇怪な時空を彷徨っているみたいですこの時計。

まーでも、できましたよ

そして制御プログラムのほうはまだできていません……うう

2006/12/29

アンテナ苦闘中

前田2号が、BSアンテナの操縦で苦闘しています。

水平に向けたり、朝の方向に向けたり、というのはできるようになったのですが、お昼から後がなかなか難しいのです。

インターネットを使ってXport経由でPIC1号とお話をして、PIC1号がI2CでPIC2号とお話をして、PIC2号がシリアルで赤道儀とお話をするという、たいへんな道のりなのです。伝言ゲームみたいになっていて、どこまで赤道儀に話が通じているのかが微妙にわかりません。また、赤道儀がなんと言っているのかも、よく聞き取れないのです。

今日も、ひとたび向こうの話に耳を傾けてしまうと、二度とこちらからは話しかけられなくなるぞバグを発見・解決しました・・・

確かに道は険しいが、前田2号の腕だってめきめき上達しています。がんばれ! ![]()

2007/01/15

ちょっとまとめてみようかな

お久しぶりですマエダです。ご無沙汰していましたが、ちゃんとプログラムは牛歩ながら完成へと進み続けております。諸兄方、ご心配などなさらぬように。

さて。

今後の計画をまとめようと思います。頭の中じゃあもう無理なのですよ。

1、赤道儀制御プログラムは一応の完成を見ました。一応ですあくまでも。朝昼夜と所定の動作はちゃんとしてくれるようになりました。あと残っているのは複数日の太陽軌道データを取り込んで保存する部分ですね。しかし一日分に関してならばすでにできているのでそう手間取ることはないと思っています。ただ今まで手間取らないつもりのことは全て手間取っていることもまた事実です・・・。

2、時計との融合。現在PCからキーボード操作で行っている各命令の条件付けを時間によって判断するようにします。時計はできているのですけどね。これにはC言語も使うことになると思うのでまずはアセンブラだけで簡易版を作って進めたいと思っています。

3、データ取得を行うプログラムの付加。これはまだとんと何もしていないのですが、予定としては朝から夕方までの時間内で割り込みプログラムとして機能する予定です。

4、そしてPICの親玉である'BOSS'に後ろから睨みを聞かせるMac mini親分の命令系統をまとめたプログラムを作らねばなりません。内容は時計情報の取得や、太陽電波データの取得に保存。太陽軌道計算結果をPICに渡す、あとは緊急時のマニュアル操作などを予定しています。

と、こんな具合ですかね。・・・まだまだ先は長いですね。頑張ります。頑張りましょう。

2007/01/22

slave完成!!

本日、ようやっと赤道儀の制御用PICの方のプラグラムが(最低限)完成しました !!![]()

あの赤道儀が俺の意のままに動きます。もう俺の奴僕と言っても差し支えないくらいに。

いやぁ長かったです調教の日々。

というわけで今日から新たな展開です。次なるメインプログラムの方はもちっとスムーズに突破したいものだ。 ![]()

ところで、雷山に変わる設置場所が決定しそうな気配らしいです。![]()

どちらにしろ、「雷山計画」なる呼称を本格的に再考する時期が近づいていますね・・・。

2007/01/27

時計合体計画

現在、記事の投稿数が篠原さんを抜いて単独トップ、前田です。

みんな見てる?まぁいーや。

つーことで新展開、BOSSの作業の条件分けを時刻で判断させるために先日までえっちらおっちら作ってきたプログラムに時計を組み込みました。時計は平山が作ってくれたのをそのまんま使っています。最初動かなかったのですが、なんか問題は時計プログラムではなく、俺がえっちらおっちら作ってきたBOSSの方にあったらしく・・・まぁとにかく時計表示、できるようになりました。

あとは場合分けなのですが、場合わけ、してくれますが、なんかメインループへプログラムが戻ってきてくれません。朝の作業サブルーチンに飛んだら最後

ザ・ワールド!!

です。

どうでもいいけど、時が動き出さないのでかなり最強。

2007/01/27

製作進行中・・・

前田の奮闘により、一歩一歩前進しています。 ![]()

今日も写真で紹介。

歯を抜いたとのことで、左右非対称になっている前田です。もう一日早く撮っていれば、劇的にふくらんでいたそうなんだけど。 ![]()

写真では微妙な差に見えるけど、実際には、えっ?と驚くくらいに腫れてました。

時計が動くようになりました。こうやって時を刻むようになると、観測器が生きているのが実感できるようになります。素晴らしい!

だけど、1行16文字だと、年月日時分秒の表示には1文字足りないんだね。どうする?

ひとつ前の書き込みにあるように、深夜2時過ぎのできごとです・・・ ![]()

2007/01/29

水平せんさ取付金具

最近マジで前田2号くん(in front of a rice field .ver2)の独断場だったので

僕こと森口(forest mouth)が一発かましてきました。

付属工場で、優しいお兄さんと相談しながら取り組むこと2時間・・・

無事怪我もなく完成!!うっほほーーーい

デジカメ壊れたんで写真はUPできませんが、つくりましたよ。

ただ問題点として、

1.アルミでつくったので強度的に弱いかもしれない。

2.X軸とY軸の向きを間違えた。

2に関してはプログラムを直せば問題ないと思いますが、

1についてやばいならつくりなおそうかなぁと。

2007/01/31

前原西中学校の下見

ここのブログには書いてなかったのかな?雷山計画の建設予定地が、雷山山頂から前原西中学校へ移転しました。というのも、雷山小屋へ通じている道を通るのに、NTTが料金を払えと言い出したためです。結果的には、下界に下りて来たので、建設やメンテナンスは楽になりました。建物も学校なので頑丈だし。正直言って、雷山小屋だと屋根が弱くて、長期的には心配だったのです。

さて、本日、新しい建設予定地を下見に行きました。以下の写真をどうぞ!

これが中学校の正面です。4階建てで、結構高い建物です。この写真の右端の、3階建てになってる部分の屋上に建設することにしました。

ここがその屋上です。この写真がほぼ南向きです。見晴らしは良く、地平線付近以外は全く遮るものはありません。観測には最適!

振り返るとこんな感じです。音楽室の窓から出入りします。授業中に気にならないかな?

2月中に話をまとめて、3月に建設という流れになりそうです。いよいよ建てるぞ! ![]()

2007/02/06

小屋の見積りなど・・・

小屋の建設へ向けて、見積りが進行しています。

以前の写真で紹介した、アルミの組み立て式の小屋の見積りは35万円ほどでした。しかし、どうもこの小屋では強度が不足しているのではないかという疑問が発生し、上野君を中心に調査中です。前原の業者さんに小屋ごと作ってもらおうかという作戦も練っています。そちらの見積りも今週中にはできそうです。

その一方、組み立て小屋を建てるとした場合の、土台の設計と見積りのほうがひとまずできあがりました。こちらは23万円です。10cm角の鉄骨を正方形に組んで、それを屋上に固定し、小屋をボルトで固定するという設計になっています。電気の配線工事、赤道儀の土台のコンクリートも込みです。

小屋がどうなるかだけど、小屋ごと作ってもらうことになると、また様子が変わるでしょう。ともかく今週中には決着がつきそうです。

これからADSLを引く工事の手配を始めます。学校の屋上に引いてください、って、どういう注文になるんだろ? ![]() 興味津々です。

興味津々です。

この辺りの大物の予算が確定したら、その他の必要な物品の購入を始めましょう。お買い物は、3月10日までに終える予定です。

2007/02/07

ADSLの手配

現地のインターネット回線の手配を始めました。ADSLを引こうと思っていますが、調べ始めて悩んでいます。もう、システムが複雑で、何がなんだか分からない・・・ ![]()

なんでこんなに複雑なんだろう?ADSL業者とプロバイダーの違いとか、契約モデルの違いとか、ADSLに加えて光の情報も混在しているし・・・見ているうちに、「めんどくさい!とりあえずお勧めで契約して!! ![]() 」と叫ばせて、光高速ネットワークフレッツOCNへ契約を誘導しようと言う作戦ではないかと思ってしまいました。

」と叫ばせて、光高速ネットワークフレッツOCNへ契約を誘導しようと言う作戦ではないかと思ってしまいました。

私たちに必要な条件は、固定IPアドレスの追加契約です。このための追加料金などから契約先を検討しています。

2007/02/07

ADSL進捗状況

ADSLの回線業者はNTTのフレッツを使い、プロバイダーはASAHIネットというところで話を進めています。

ASAHIネットは、固定IPサービスが500円/月と非常に安いのです。Niftyなどでは2500円とられます(NTTのOCNは7000円で、論外 ![]() ) 。工営係へ行って相談しましたが、あまりに安いので、何か気をつけなければいけない点があるのではないかと気にかけていました。さて、どうでしょう。もう少し詳しく見てみる必要があります。

) 。工営係へ行って相談しましたが、あまりに安いので、何か気をつけなければいけない点があるのではないかと気にかけていました。さて、どうでしょう。もう少し詳しく見てみる必要があります。

ともかく、工営の方で、回線工事についてNTTと相談してくれることになりました。

2007/02/09

前原(?)小屋

何気に初めての書き込みです。

センターの上野さんに前原の熊沢建設さんに電話をしてもらいました。

土台の見積もりと設計図は既に来ていますので、小屋本体の設計・見積もり状況を訊いていただきました。

連休明けの来週火曜日、13日にはFAXで届くということです。

製作にかかる期間は、土台と小屋は別の場所で建設するため同時進行が可能で、どちらも2週間程度で完成するそうです。んで、中学校屋上への設置には所要1日。

土台の見積もりは約23万だったので、小屋はできれば25万程度に収まるといいんですけど(トータルで50万超えると、書類やら手続きやらが面倒になるらしいです)、結果は果たして。。。13日にまた報告します。

2007/02/13

見積り来ず

残念ながら、小屋の見積りは来ませんでした。 ![]()

「明日の朝」という連絡です。待つしかないですね。さて、いくらかかるのでしょう。

私の方は、教育委員会に提出する、中学校の使用許可書申請書の準備を進めています。原案ができたので、これからメールで送って相談するところです。これが進まないと、工事する訳にもいかないからね。その一方、この設備を前原西中学校に建てることに関して、九大内部の手続きも必要です。こちらも並行して進んでいます。

もう一件、展示に使用するMacを、SERC 2階の私の部屋に持って来ました。まだ、持って来ただけで、電気も入れてないんだけどね。明日か明後日にでも、伊東が作ってくれたデータ展示テストページを表示させたいです。 ![]()

それにしても、気がついたら2月も半分過ぎてしまいました。早いね〜。このところ中間発表と卒論で停滞を強いられてるけど、ここを抜け出したら疾走してくれよ〜!

2007/02/14

今日も来ず・・・

見積りは、また明日〜

となりました。 ちぇっ! ![]()

それはそれとして、申請書の原稿を教育委員会に送りました。添付資料の縮小版を掲載します。

昨夜の強風は、春一番だったそうです。テレビで、「過去10年間で2度目に早い!・・・」って強調してたけど、10年で2番だったらたいしたことないんじゃない? ![]()

東京の「雪が降らない冬は史上初」ほどのインパクトは無いよね。

2007/02/14

ADSL GO!!

今日、NTTの人が打ち合わせに来てくれました。前原西中はNTTから1.9kmだそうで、ADSLは大丈夫とのことです。まぁ、あのくらい町の中でADSLが使えなかったら、前原市やばいでしょう。 ![]()

契約と設置工事に15,000〜25,000円程度かかるとのことです。その後は、月々5,000円程度と見込んでいます。中学校へは、近いうちに調査に行ってくれるとのことです。そして、小屋の建設日程が決まれば、配線工事の日程も決まることになります。

2007/02/15

2007/02/16

コントロールに成功したのかな?

前田2号によって、BSアンテナを動かすプログラムが、粛々と進歩を続けています。 ![]()

赤道儀で太陽を追尾していると、お昼を過ぎた頃にBSアンテナの位置を西から東へ大移動させなければなりません。言うのは簡単だけど、なかなか手強いんだそうです。それで、いよいよこの大実験を始めると聞いて、雷山カメラをじっと眺めていました。今日撮れたこの写真たちは、アンテナコントロールに成功したことを意味しているのでしょうか?

13時47分の赤道儀。アンテナは向こう側にあります。そろそろ赤道儀の軸よりも大きく下側に行ってしまいます。

16時12分の赤道儀。くるっと反転して、BSアンテナがこちら側に来ています。これなら、日没まで太陽を追いかけられます。

これは大成功なのか?実験の結果やいかに。心して前田2号の報告を待て! ![]()

2007/02/17

お昼までは……!!!

一つ前の記事に載っている赤道儀制御実験。結論から言うと、初日(15日)は失敗です!!! ![]()

原因は昼のサブルーチンに飛ぶ時間が13時ではなく、0D時になってました。0D時って何時よ?!

てなわけで、翌日16日に誰にも見られないように、こっそり、実験。時間の都合上、昼の首フリ運転までしかできなかったんですが、そこまでは見事成功しました ![]()

いやいやいやいや良かったです。

てことでここは一発中間発表の日には朝昼夕の全ての動きをちゃんとしてくれるか実験してみようと思っています。赤道儀の自動制御で動く勇姿を見たい方は19日の朝8時にセルクの奥に来るとよいでしょう!

2007/02/21

展示用のMacを用意しました

前原西中学校の理科室にデータを展示するためのMacを用意しました。今は、SERCの2階で宇宙天気関係のデータ表示をしています。 ![]()

セットアップなどはこれからですので、伊東さんよろしくお願いします〜 ![]()

やりたいことは、試作ページ(作ってたよね?)を表示させること。VNCでリモートコントロールできるようにすること。そして、効果的な展示方法を考えることです。 ![]()

みんなも一緒に考えてくれたまへ♪

2007/02/23

土台の設計完了

小屋を固定するための土台の設計がだいたい終わりました。

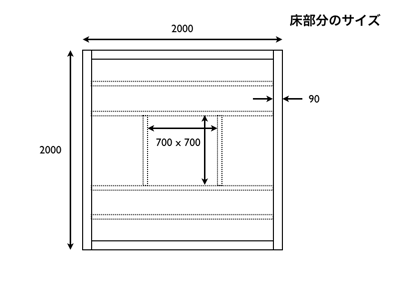

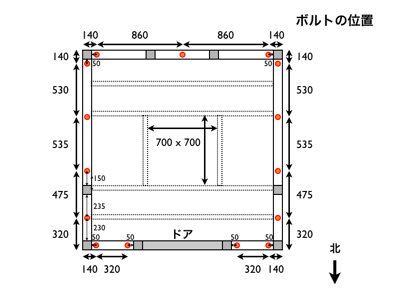

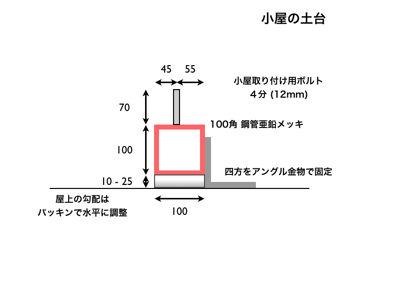

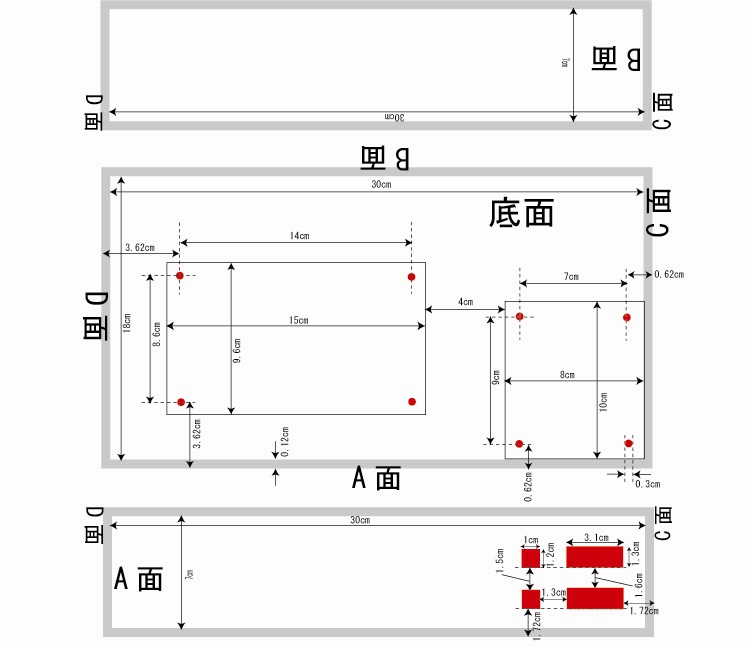

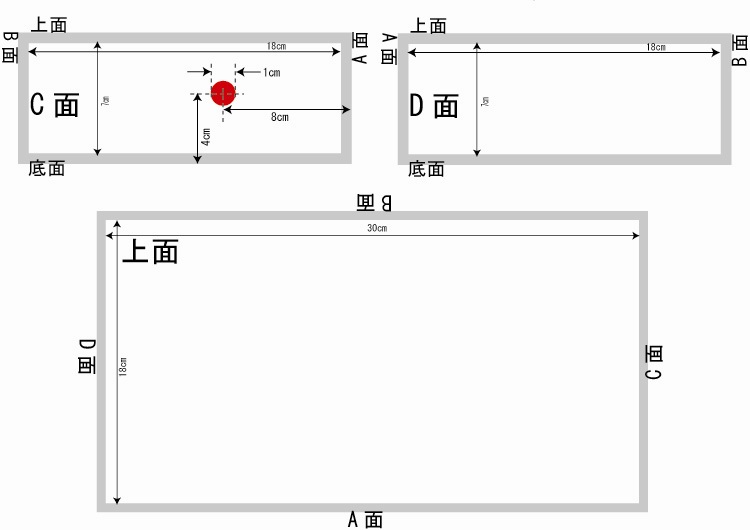

その資料を掲載します。図の最初の2枚は、小屋の床の設計図です。大きさは2m四方で、床に使うアルミフレームの幅は9cm、厚みは4.5cmです。これに小屋の柱とドアが重なるので、そこを避けて土台にボルトを付けてもらいます。柱の様子が2枚目の図、土台のボルトの位置が3枚目です。4枚目の図は、土台となる10cm角の鉄の柱の様子です。この図面によると、小屋の床は学校の屋上から12cmほど浮くことになります。

2007/02/23

太陽を追っ掛けるために

●赤道儀制御用軌道データのフォーマット ![]()

例えば

23日で朝がT234527,P020210+12255、昼がT024557,P020238+12280、夜がT054626,p054626+33370

の場合

ASCIIでPICに送って欲しい形は

'23''23''45''27'02''02''10''2b''12''25''05''02''45''57''02''02''38''2b''12''28''00''05''46''26''05''46''26''2b''33''37''00'

となる。

ルール1.

基本的に数値は二桁ずつ区切ってASCII表示

10進 ASCII

134352→'13' '43' '52'

ルール2.

+,-はそのままASCII変換

+ → '2B' 、- → '2D'

ルール3.

五桁の数値の最後のASCIIは二桁目を0とする

10進 ASCII

12284→'12' '28' '04'

そんな感じ。

●●PIC1への送り方について ![]()

送信の形としては七日後のデータを送る。

つまり送信日が12日だとすると、12日の稼動が終了後、19日の制御データをPICへ送信。

そうすれば12日のデータがあったところに上書きできて、都合がいいので。

ちなみに送るデータに年や月は今のところ考慮する予定はない。

その日の稼動が終了後という制限がかかるので軌道情報の書き換えは夜を予定。まぁ早朝でもいいんだけど。

●●●現在の構想はこのような感じ。 ![]()

森口よろしく。こんな感じでテキストから読み込むプログラムを作ってください。

何か質問や提案があればどしどしどーぞ。

応えられる範囲で応えるから。

2007/02/24

お買い物♪

小屋の製作が動き出したので、残りのお金で必要な物を買いそろえなければなりません。今月中に小屋の金額が確定するので、そうしたら、即注文を開始したいところです。そこで、このページを利用して、買い物リストを作って行きたいと思います。このページは誰でも編集が可能なので、どんどん書き足して行ってください。よろしくお願いします。

- Mac mini 用のディスプレー 17inchくらいか?何か適当に見つけて、メーカーと型番をここに書き込んでよ。

- ネットワークのルーター ADSLのモデムはNTTからレンタルします。その先の分岐用に。

- 換気用のファン これが無いと、熱で機器が死ぬはずです。何か見つけて、ここに書いてください。

- 床の板、カーペット ナフコなどで買いそろえましょう。サイズを調べて、ここに書いてください。

- 室内のライト、コンセント カタログに良さそうなのが載っていましたね。型番を調べてください。

- ポスター用の枠 これは、どこで買うのか?生協か?ナフコか?

- USBカメラ2台め 室内用カメラに加えて、小屋の外に向けたカメラをもうひとつ置いてはどうでしょう。

- 工具類 アルミフレームを組むための工具が必要ですね。

- 展示用Macの2台目モニター+ディスプレーカード 予算に余裕があるなら、モニターを追加して、展示面積を広くするというのはどうでしょう。

これの優先度は下位ということで。

2007/02/27

小屋最新情報

SUSに催促の(?)電話をしました。

結論から言うと、「2月中(って言っても明日ですね)には間に合わない」ということでした。できれば今週中に発注してしまいたいので、「3月1日ではどうでしょう?」と聞いたら、「それも厳しい」とのなんとも厳しいお返事でした ![]()

最後は担当者の人も泣きそうな声になってきて、大変恐縮しながらも「できるだけ早くお願いします」と言っておきました。

見積もりに時間がかかっているのは、今回の変更箇所が割と仕事的に重たいものであったからだそうです。パネルの取り付け方も変更になりましたし・・・。

一応、納期について聞いてみたところ、フレームについては「発注後最短で3日」で来るそうですが、問題はパネルだそうで、フレームより時間がかかるそうです。なので、最悪、予算執行の期限までに「フレームだけ」が届く可能性も考えなきゃいけなくなってきました。

もはや、残された時間はほとんどないので、小屋の一番下の土台(篠原さんが設計してくださったもの)の穴については、「新たに穴を開けることで見積もりがさらに遅れるということであれば、穴なしの状態でもいいのでとにかく見積もりを送ってください」と言ってあります。

もしそういう事態になった場合は、理学部工場もしくは熊沢建設にあけてもらうことになりますね。

まずは、とにかく早く見積もりが届くことを祈るばかりです(涙)

2007/02/27

Mac mini用のディスプレイ

初登場の平山です。ちゃんと書き込めていますか?

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

生協にパンフをもらいに行ってきました。ルーターなどいろいろ載ってますが、『Mac miniに最適の19WIDEモニター』ってのを見つけたのでまず書いておきます。

BENQ FP93VW 29800円

3年フル保障だそうです。他にも種類ありますがこれが一番安いようです(生協パンフの中では)。しかもMac miniに最適ということなので心を奪われました。

では、平山でした。

2007/02/28

土台の工事は3月10日に

土台工事の日程を、3月10日で進めています。

中学校と、業者さんのOKはもらいました。次は、市役所関係です。

ただ、朝が早いです。8時半までに中学校に行かねばなりません。SERCを7時半に出発する感じだね。前日までに荷物の積み込みを住ませておいて、後は、住んでいるところしだいで、JR前原駅に集合などにしましょう。駅からは比較的近いので、遅れて来るのでも大丈夫です。

土台工事は半日程度を見込んでいます。午後は小屋の組み立てに入れるかもしれません。

2007/03/01

ナフコで買い物

久山のトリアスのナフコへ買い物に行きました。主なものをリストアップしておきます。

- ウッドタイル(60cm角、床に使う板) 8枚 6,300円

- 床の隙間を埋める角材 2本 600円

- カーペット(30cm角、組み合わせて使う) 40枚 3,500円

- 排気用のファン、ダクト、ふた 合わせて5,600円

- カラーボックス 900円

- イス 1,000円

- 工具、掃除道具 1,900円

などなど、合計23,074円の買い物でした。屋内用品で他に必要なのは、あとは電灯くらいじゃないかな。

というか、現在最大の心配ごとは小屋そのものなんだけど・・・ ![]()

2007/03/04

プログラム制作部隊より報告

PCからPICへデータを送るプログラム、完成しました成功しました ![]()

えーとですね、昨日までの方針ではがーってデータを送ってそれを漏らさず取得するためにPCの方のプログラムを空回りさせて時間を調整していたのですよ。俺がしてたわけじゃないけど。

んでもやっぱり取得漏れがあるんすよね・・・ ![]() なので今日第二案として、PICが一文字受け取る毎に返事を出すことにしました。これならデータの抜けはないはず!!

なので今日第二案として、PICが一文字受け取る毎に返事を出すことにしました。これならデータの抜けはないはず!!

目論見は当たり、データは正常に取得できるようになりました ![]() 唯一つ問題が。なんか’00’というASCIIを送るとそこでデータ取得を打ち切ってしまうみたいです。昨日篠原さんが言っていたそこで打ち切らないようにする仕様にしなければなりませんが、わかんないので明日の課題にしておきます。

唯一つ問題が。なんか’00’というASCIIを送るとそこでデータ取得を打ち切ってしまうみたいです。昨日篠原さんが言っていたそこで打ち切らないようにする仕様にしなければなりませんが、わかんないので明日の課題にしておきます。

あとは、A/D変換できたら基本的には完成!!!!!!だ ![]()

2007/03/06

小屋の床と、アンテナと

太陽電波の受信強度を高めるために大口径アンテナを新しく購入したいと思い、小屋のサイズと相談しながら、アンテナの検討をしています。

将来的には90cm級のアンテナが入るように、という方針で小屋を設計してもらっていたんだけど、落とし穴がありました。というのは、 90cmアンテナにも、現在使用しているアンテナと同じ形の製品があると思っていたのです。ところが調べてみると、今使っているTDKは45cmしか作ってなくて、大型アンテナを買うならば他社から選ぶしかないのです。すると、アンテナの形状がだいぶ違っていて、どのメーカーのものも受信器が100cmくらい前方に飛び出しているのです。うっかりしていました。これでは小屋に入りません・・・ ![]()

それで、あーでもない、こーでもないと、小屋の大きさ、アンテナの大きさ、ついには赤道儀のサイズまで測り直して、どうやら75cmアンテナならばぎりぎりで入りそうだという見積もりが立ちました。 ![]() たぶん・・・

たぶん・・・

これでも、アンテナ面積は2倍半になります。90cmの4倍には勝てないけど、だいぶ信号が良くなるんじゃないかな。

重量は7kgあります。このくらいがアンテナ架台を自作できる限界かもしれません。90cmアンテナだと重量が11kgもあって、ここまで重いと、この重さに耐えられるような架台を作ること自体無理だったように思います。

問題は、10日以内に手に入るかどうかです。 ![]() 本日、九大生協では敗れ去りました。明日、ヨドバシカメラに電話してみます。

本日、九大生協では敗れ去りました。明日、ヨドバシカメラに電話してみます。

TDKのコンパクトな45cm。できれば、この形がよかったんだけど。

長大なる腕を持つ、90cm超弩級アンテナ。12万円します(45cmは1万円かかりません)。買ってみたかった・・・

なんとか小屋に入りそうな、75cmアンテナ。現実問題として、このくらいが妥当な大きさかも。これでも現物を見ると、かなり大きいと思うよ。

2007/03/07

小屋が来る!

たった今、上野からうれしい連絡が来ました。

上野の大健闘のおかげで、金曜日に小屋の骨組みが九大へ届く事になったそうです。 ![]()

よかった、よかった。設計が進まず、見積もりが進まずで、全然見通しが立たずで焦りまくりでした。今日は、もう届かない事を覚悟して今後の計画を再検討していました。最後は、メーカーの担当の方も我々の気迫(焦り?)を感じてくれたようで、見積もりが来ないままの仮発注で話が進んだそうです。

上野、ご苦労様!!小屋が立ったとき、最初にドアを開くのは君だ! ![]()

これで一安心だけど、ここまででもこの調子だけに、まだまだ関門が隠れていそうだよ。 ![]()

2007/03/08

小屋のお値段

小屋の見積もりが来ました。41万円でした。柱をどんどん太くしたんだけど、前回から思ったほど高くはなりませんでした。

さて、明日無事に届いてくれるでしょうか! ![]()

2007/03/09

アルミフレーム到着!

間に合うかどうかやきもきさせられたアルミフレームが、とうとうやって来ました。いざ来てみると、拍子抜けする様な、あっさりとした到着でした。

総額41万円(他に壁板があるけど)のアルミフレームです。なかなかがっしりしていて、強度は期待通りです。

新品のアルミ材は、実に美しいです。もちろん、今後も錆びる訳ではないんだけど。

所定の場所にフレームを並べて、組み立てのイメージをします。本数がかなり多くて、組み立て中に迷いそうです。

フレームの角を繋ぐブラケット。コードネーム、ラピュタ。 ![]()

床用のフレームを並べ、ナフコで買っておいた板を敷いて、室内の様子を作ってみました。真ん中に赤道儀用の穴があるので、囲炉裏の様です。観測開始前に、お茶会でも催したい気分です。雷山だったら鍋パーティーくらいやったんだけど ![]() 、中学校の屋上ではむりだろうね〜

、中学校の屋上ではむりだろうね〜 ![]()

2007/03/10

前原西中学校に小屋を建設

ついにこの日がやって来ました。 ![]() 前原西中学校の屋上に、観測小屋の建設を始めました。今回はまだ壁が届かなかったので、第一期工事として、土台の工事と骨組みの建設を行いました。時間的にもここまでがやっとでした。

前原西中学校の屋上に、観測小屋の建設を始めました。今回はまだ壁が届かなかったので、第一期工事として、土台の工事と骨組みの建設を行いました。時間的にもここまでがやっとでした。

この日の天気予報は、午前中は晴れ、午後から曇って来て、夕方に一雨くるかもというものでした。当日の朝のニュースでもこの予報だったのに、とんでもない。朝からどんより曇ってきて、お昼前にはぱらぱらと小雨がきてしまい、午後はしっかりと降り出してしまいました。新品のアルミフレームに水が溜まって、持ち上げるとざーっと水が流れ出る始末。

晴れて、日焼けするんじゃないかとか思ってたのに、寒い寒い作業となってしまいました。みなさん、お疲れさまでした。

クレーン車が来て、屋上まで土台や荷物を一気に揚げてくれました。さすが、プロの腕前で、あっという間に持ち上げてくれて、写真を撮るのもやっとです。

赤道儀の土台部分を木枠で囲んで、中にコンクリートを流し込みます。この棒は振動を加えるものの様で、コンクリートが水の様に流動化して流れ出して行きます。見てるとその動きが面白くて、みんなやりたがっていました。

作業を間違えないために、アルミフレームを所定の位置に並べます。この頃はまだ天気がよくて、のどかな作業でした。上野は風邪を押して来てくれたんだけど、この後、雨のために急激に冷え込んだので、大事を取って早退しました。

お昼ご飯の頃からしっかり雨模様になって、午後の作業はこんな状態でした。ピンクマン平山だけはカッパを持って来てたけど、残りは、着てたものそのままで作業をしていました。う〜ん、寒かった・・・

今日の作業はここまでとしました。斜めの屋根は次回取り付けます。

透明マン前田と、ミドリマン山崎と、 ![]() ライザン戦隊ヨレンジャーです。実は、ピンクマンは、上野が風邪でリタイアしたふりをして、我々を救うために変身した姿だと言う説もあります

ライザン戦隊ヨレンジャーです。実は、ピンクマンは、上野が風邪でリタイアしたふりをして、我々を救うために変身した姿だと言う説もあります ![]() 。

。

次回は、19日に第二期工事を行って、ひとまず小屋を完成させる予定です。

2007/03/12

買い物確定

最後の買い物として、MATLABのライセンスをひとつ購入する事にしました。ちょうど買えるくらいのお金が残っていたのです。といっても、13万円もしますよ。 ![]()

観測を開始したら、24時間動きっぱなしになるので、ライセンスを自分たちでひとつ購入できるのはとても大きいです。これで、安心してライセンスを占拠できます。

とか安心してたら、消費税のことを忘れていました。ちょっと予算オーバーしてしまった。 ![]() なんとかしてもらいます・・・

なんとかしてもらいます・・・

2007/03/13

75cm巨大BSアンテナが来た!

ベスト電器より、75cmの巨大BSアンテナが到着しました。 ![]()

こうやってみると、微妙にモノリスです。

まだ箱の中だけど、予想よりもかなり大きくて ![]() びっくりしました。中身を出せばもっと小さくなるんだろうけど、それでもかなりの大きさだろうと思います。特に、赤道儀に載せた時に、大きく感じるんじゃないだろうか。

びっくりしました。中身を出せばもっと小さくなるんだろうけど、それでもかなりの大きさだろうと思います。特に、赤道儀に載せた時に、大きく感じるんじゃないだろうか。

重量は7kgくらいなので、箱がでかいわりに、一人でも楽に運べます。

これだと、もし100cmを買っていたら、とんでもないことになっていただろうね。 ![]()

4月になったら、搭載用の金具などを工作したいと思います。赤道儀に載せたら、壮観だと思うよ!

2007/03/16

壁がやって来た

小屋の壁と屋根用の板が、今日届きました。これで予定通り、19日に工事ができます。

こうやって部屋に置くと、なかなか存在感がある大きな板です。大きいものは、小屋の高さ分あるので、ほぼ2mにもなります。段ボールで包まれていますが、中身はアルミの板と、塩ビの板の2種類です。

小屋のドアだけは遅れて19日に届くという事だったので、前原西中に直接送ってもらうように手配していました。その旨を伝えようと、今日、学校に電話をしたら、既に昨日届いていたそうです ![]() 。何の連絡も無く、いきなりドアだけ届いたので、さぞ驚いた事でしょう

。何の連絡も無く、いきなりドアだけ届いたので、さぞ驚いた事でしょう ![]() 。

。

いよいよ来週の月曜日に、小屋がひとまず完成するはずです♪

2007/03/19

第2回小屋建設工事

第2回目の小屋建設工事に、前原西中学校へ行きました。今回は壁の取り付けがメインです。ところが、この壁の板が思った以上に大きくて、ぎりぎりで車に載りました。あと10cmどっちかに大きかったら、運べなかったでしょう ![]() 。後ろの席に座った山崎は、かろうじて残った隙間にやっと体を押し込んで出発となりました。

。後ろの席に座った山崎は、かろうじて残った隙間にやっと体を押し込んで出発となりました。

お昼から作業可能だったので、例の店でおいしいお昼ご飯をいただいて、学校に向かいました。行くと、前回作ってもらった土台のコンクリートが、姿を見せていました。いやぁ、素晴らしいです ![]() 。

。

床と斜めの屋根の骨組みがまだだったので、そこから作業を始めました。完成させようとすると、全体的に柱の組み具合を微妙に調節せねばならず、あちこちのネジを緩めて、揺すったり、引っぱりあげたり、なかなか苦労しました。その結果がこの写真です。

いよいよ壁の取り付けです。持って来た段ボールを開くと、きれいなアルミのパネルが出て来ました。

取り付けは、柱にアフターナットを入れて、そこにネジ止めします。と書くと簡単なんだけど、ネジの径が違ったり、長さが違ったりと、それぞれの場所で使う部品の形状が微妙に違っているので、意外に苦戦しました。

その結果、今日1日では壁の取り付けは半分しかできませんでした。微妙に前衛芸術的な不思議な建物を残し、校内放送の「みなさん、下校の時間です・・・」の声に追い出されるように、18時に中学校から撤収しました。このままでは、雨風で悲惨なことになりそうなので、続きを作りに早く来ないといけないです。

2007/03/22

第3回小屋建設工事

今回、ついに外壁だけは完成しました。3回目の作業で初めて快晴に恵まれて、今日は暖かく作業ができました。 ![]()

今日は先ず、半分壁ありの不思議な建物に、ドアを取り付けました。隣の柱の幅の調節などで、この作業もなかなかたいへんでした。

取り付けると、小屋の高さいっぱいにドアがあって、なんとなく面白いです。下の写真は、壁のない小屋のドアを出入りする平山です。

続いて斜めの屋根の塩ビの板を取り付けます。ここでは、隙間を埋めるゴムのスペーサーをどうやってはめるかで悩みました。最終的に、上野が見事に正解を見つけました。横の柱によじ上って、屋根の上辺にスペーサーを取り付けている上野です。

この後、横壁の板を取り付けたのですが、新たに補強用のL型の板を取り付けたので、その部分の切り抜き作業などが入り、横壁の作業はかなり大変でした。そして、やっぱりここで時間が足りなくなり、最後は猛スピードで壁の取り付けを進めました。

そして、ついに小屋が完成しました! ![]() 外壁だけだけど・・・

外壁だけだけど・・・ ![]()

う〜ん、美しい・・・アルミ板の色と、塩ビ板の色が意外に似ているので、ぱっと見では、全体がアルミの小屋の様に見えます。ただ、本当にやっと完成させただけで、壁の隙間などはそのままなのです。特に、斜めの屋根の下の部分に隙間が残っていて、雨が降ると猛烈に雨漏りをしそうです。次の作業は4月になってからなので、次回ドアを開く時が怖いです。 ![]()

建設作業に参加してくれたみなさん、ありがとうございました。

観測開始へ向けて、引き続きがんばろう!

2007/04/05

第4回小屋建設工事

いよいよ内装作業です。

今日は、床板を張って、カーペットを敷くというのが目標です。 ![]()

先ずは、床の広さや、壁の凹凸に合わせて床板を切り抜きます。

ボルトや柱の出っ張りに、一枚一枚合わせた特製の床板たちを敷き詰めます。予想以上に完璧な床が完成しました。

まじでびっくりです。 ![]()

次は、カーペットです。ブロックになっているカーペットを、これまた幅を合わせて切り抜きます。山崎、しっかり頼むぜ!

出来上がった床はご覧の通り。 ![]()

いやー、素晴らしいです。作りたてのカラーボックスと、折りたたみのイスを置きます。

なかなか居心地の良さそうな部屋です。中学校の中じゃなければ、パーティーのひとつもやりたいところだよ。

夏の高温対策として、排気ファンを取り付けました。外壁に、排気口を取り付けます。上野ががんばって丸い穴を切り抜いてくれました。既に17時を過ぎて薄暗くなり始めていた頃で、大急ぎの作業となりました。

ともかく、一区切りつけて、荷物を小屋に納めて撤収です。

ついに、小屋に物が置けるようになったかぁ、とちょっと感動しました。

次はネットワークだ!

2007/04/05

今日の逸品・・・

今日の作業のおやつは、今宿海岸にある「日本一たい焼」です。

何が日本一なのか?

味か?あんこか?値段か?などとさんざんネタにして食べてました。

以後の調査で、売り上げ数が日本一だと判明。なんだ、味じゃないのか ![]()

2007/04/23

ADSLのモデムたち

ADSLに使うモデムの箱を開けました。 ![]()

阿部に中身をチェックしてもらい、今後の設定などを相談しました。

ネットワークが開通するのが楽しみですね。

うれしそうに箱を開ける阿部。

ど〜れ、どれ?

これがモデム。

こちらはルーター。

どちらもレンタル品なので、大切に。 ![]()

でも、レンタルだから、故障したら無料で交換してもらえます。

2007/04/26

第5回小屋建設工事

小屋の建設としては、仕上げの段階に来ています。前回し残した細かい作業が今日の目標です。

我らが小屋は着々と完成へ向かっています。

夜間作業のために、蛍光灯を付けます。本当は、赤道儀の軸を北極星に合わせるため、夜に作業に来たいんだけど、学校だから難しいかな。

ADSL用の機器を設置します。プロバイダーの契約書が間に合わず、ネットワークの開通とまでは行きませんでした。大学に帰ったら、ちょうどこの間に書類が届いていて、ちょっと残念。

これが排気用のファンです。常夜灯程度の、小さな電力でOKです。問題は、これで排気が十分かどうかなんだけど。 ![]()

今日の参加者です。おつかれさま!亀井は初登場でした。

2007/05/07

ブースター連結ケーブル

あのテレビのケーブルです。

ブースター同士をつないでたやつです。

長いより短いほうがいいみたいです。

なので、1mぐらいあって長いのを5cmぐらいにしました。

ちょん切って短くしました。

所要時間30分。

少しでも精度があがるといいんですが。

2007/05/09

アスキーとバイナリの狭間で。。。

2/23の前田2号くんの要求を満たすべく、取り組んでいます。

アスキー出力で計算されたテキストを読み取り、バイナリでPICに送ります。

C言語です。

今日は、そのプログラムを書くべく篠原先生のところに伺ったのです。

正直10進数・16進数、アスキー、バイナリと頭が混乱しましたが、無事31文字変換は完成しました。

これにawk・クーロンを組み合わせれば、PICにちゃんとバイナリデータを遅れます。毎日7日後のデータをです。

だがしかーーし、まだ問題が。。。

C言語→PICのデータ送信時、"00"を含んでいるとそれ以降のデータが格納されていないのです。

C言語側には問題がないみたいなので、PIC側のプログラムのせい?かと思うのですが、どこがダメなのか不明です。

まあ今考え出した天才的なアイデアは、"00"を"AA"としてC言語で送り、PIC側で受け取って格納するときに"AA"を"00"に直す。

こうすれば、うまくいくのでは??明日、試してみます!!!

そうそう、Mac miniのディスプレイが大きくなり快適になりましたよ ![]()

バイナリィィィイィィイッィイイィィィィィイイ

2007/05/10

"00"問題解決!

昨日のアイデアは見事あたり、"00"が格納されない不具合は解消されました!!

うまくいった瞬間は最高にうれしかーーーーーーーー!!

明日以降は、awkのプログラムを書き直します。

フォトランで計算した一ヶ月分のデータの中から、日付、日時を参考に値を読み込み、テキストに書く。

このテキストデータが今日やったようにC言語でPICに送られます。

まあ、これはすぐできると思いますね。

いずれはMATLABで計算されるのかしら???

ちなみにMac miniのでっかいディスプレイ、立ち上がり遅いのが難点です。

2007/05/11

awk改良ほぼ完了

一か月分の朝・昼・夜のデータから値を抜き出して送信用のテキストを作るawkプログラムを作りました。

まあ以前のやつをちょっと書き換えただけなんだけれども。

今現在できたところを整理しておくと、

Fortranで1ヶ月分の朝昼夜の地方恒星時、赤経、赤緯を計算。

Sun_0705.dat という形で出力(1〜31行目は朝、32〜62行目は昼、63〜93行目は夜)。0705は2007年5月のこと。

→awk を使い、その日から7日後のデータをSun_0705.datから抽出。

sekidougi.txt という形で出力(全62文字)。

→C言語でPICに送る(今現在は、morig3.c)。

将来的に最初のFortranがMATLABに変われば、Mac mini内で全て解決します。

動作はすべてクーロンで。

2007/05/30

復帰戦

最近復帰しました前田です。

今後の課題を記録。

まず・・・AD変換がなんだかどーにも調子が悪いみたいなのでもっと美しくAD変換してくれるように頑張る。なんか値が変なんすよね。0〜5Vの間で'7FFF'の占める範囲が広すぎる。まぁよく判らんけど、原因&解決策を鋭意模索中です。

それと、AD変換の結果とそれ以外のコマンドメッセージがXport中に混在しているのでその選り分けをしないといけないっすね。現在は値を取得すると

2007 05 30 16 04 58 1FE0 FF01 1FE0 FF01 1FE0 FF01 1FE0 FF01 1FE0 FF01 1FE0 FF01 1FE0 FF01 1FE0 FF01 1FE0 FF01 1FE0 FF01 1FE0 FF01 1FE0 FF01 1FE0 FF01 1FE0 FF01 1FE0 FF01 1FE0 FF01 1FE0 FF01 1FE0

2007 05 30 16 05 08 FF01

Please command'M,N,E,S,P,J'

1FE0 FF01 1FE0 FF01 1FE0 FF01 1FE0 FF01 1FE0

2007 05 30 16 05 48 FF01

Please command'M,N,E,S,P,J'

1FE0 FF01 1FE0 FF01 1FE0 FF01 1FE0 FF01 1FE0 FF01 1FE0 FF01 1FE0 FF01 1FE0 FF01 1FE0 FF01 1FE0 FF01 1FE0 FF01 1FE0 FF01 1FE0 FF01 1FE0 FF01 1FE0 FF01 1FE0 FF01 1FE0 FF01 1FE0 FF01 1FE0 FF01 1FE0

2007 05 30 16 05 54

Please command'M,N,E,S,P,J'

1FE0 FF01 1FE0 FF01 1FE0

てな具合なんで。よーわからん数字と文字の羅列だまるで。ま、どーにか考えます。あと、検波器に接続すると変換結果がほぼ全て'1FE0'なのも気になる。FF01はおそらくエラー。それはそれで気になるが。

まーそげな感じですここ数日。どーにか進めてそんで今週末くらいには追尾実験をしたいね森口。晴れてーーー北極星プリーズ!!!!!

2007/06/01

AD変換問題突破。そして立ち塞がる新たなる壁

停滞を余儀なくされていたAD変換の問題が、解決しました!

問題点はPICの足のシステム(?)みたいなの。クロックの出力先を別の足にしたら解決した。奥が深いわPIC。ブラックボックスな部分がまだまだ多すぎる。

それにしてもちゃんと問題なく変換するようになったので良かったです!これでいよいよ一日かけて追尾実験!と思いきや、なんか今度は太陽軌道へ向いてくれなくなりました。 ![]()

未だ原因は不明ですが、数日前のプログラムならちゃんと動くのでおそらくAD変換を可能にした犠牲にどこかどーにかなったのだと思われます。まぁ取り除けるのは時間の問題でしょう。原因全然わかりませんが。

本当は明日軌道追尾の準備して明後日追尾実験したいと思ってたけど、どうやら明日は雨みたいっすね。解決したところで、北極星探せないじゃん!!

2007/06/06

電波の目印は、SD!

赤道儀制御のほうの問題、昨日解決しました。五時間くらいでいけました。楽勝でした。

ってことで現在は、取得したデータとコメント文を選り分けてなおかつデータはバイナリ値からちゃんとmV表示あるいはなんか電波強度的な値に変換するあたりのプログラムを作ってます。マットラボ。まぁ選り分け作業はもうできたのであとは値の変換的なところっすね。

あと、当面しなければならないことは

1.やっぱAD変換の接触がどっか悪いみたい(0000を連発するかと思いきや、ちょっと指で基盤押してやるとちゃんと数値が出てくる)なんで、そこを解決しないと。

2.あとはそろそろ時計の取得のプログラムについても考えないとねー。Cで時刻取得して、それをPICに送ればいっかな。取得してからこちらの時計に反映させるまでのタイムラグで一秒くらいは誤差出るかもしれないけど。なんなら途中で一秒引くか。

てな感じか。天気いいから海行きたいわ。

2007/06/07

in MATLAB

MATLABをマックミニに搭載しました。遂に奴も一人前です。

んで、Xportへ送られた情報を整理して太陽電波データだけ抜き出すプログラムもプロトタイプならできたのですが。

もーちょっとちゃんと処理しないと、完璧なフォーマットでデータが送られないと途端にこけてしまいました。もーちょい改良します。あ、あとは接触に不具合があるのではないかと睨んでいたADconverterに関しては、解決しました。多分。なんか差込口の金具がひしゃげていてそれが何か原因だったのかな?取り替えたら上手くいくようになりました。

2007/06/12

時間ほっせーーーい!

セルク奥に最強モードで大型扇風機が回転しまくる音を聴きながら、時間補正プログラムを作りました。簡単に言うとC言語で計算した現在時間をPICに送ります。それを受けてPICが時刻データを書き換えます。まぁ週に一回くらい補正する感じでしょうか?

そんなプログラムです。完成したからいいもののなんか変な文字化け続出で昨日からひたすら同じことを繰り返し続けた気がします。諦め半分で同じようなプログラムを試していたら今日の夕方6時ごろに唐突に成功しました。なんか釈然としませんが、知らぬ間に何か問題を解決したのでしょう。目出度いことです。

そんでもって余勢を駆って電波データのファイル作りの方も改良しました。ってか昨日ここに

「ファイル作りに成功しました!!!!」

的な書き込みをしたつもりだったのですが、ありません。プレビューだけ見て満足してしまったのでしょうか昨日の私。

というわけでこちらも記しときますね。現在の方向性としては

1.PICで太陽電波を受信→コメント文もろともXportへ垂れ流す

2.マックミニで走らせるプログラム"get_sun_data.c"がXportの中身を吸い上げて"sun_data.txt"を作成。現在は一分毎か五分毎くらいに吸い上げようかと画策

3.sun_data.txtの中身はぐちゃぐちゃ(コメント文が混じっている)ので、さらにそれを一時間毎に"mk_sd_file.m"でもって電波データだけのテキストを作る。テキスト名は'yyyymmddhh_SD.txt'。

5.それまでXportの中身を書き足してきたsun_data.txtは名前を変えて、raizan/raizan/so-co/に保存(一応)。次にCのプログラムでXportの中身を取得するときは、新たなsun_data.txtを作成

てな感じです。

2007/06/12

軌道ほっせーーーい!

セルク奥に最強モードで大型扇風機が回転しまくる音を聴きながら、軌道補正プログラムを作りました。っというか考えています。

とりあえず、考え方としては、動いて、データ取得してをある一定の面積繰り返して、一番電波強度が大きい点を記憶し、そこに最後は向かうといったプログラムです。

動き回り方として、なると型が広がるような感じでプログラムを作っているのですが、アセンブラなので予想以上に苦戦します。

普通の四則演算するのが大変だし、条件わけがとてもめんどくさい!!ふんぬりゃああああああああああ!!

これなら、縦横で動いたほうが簡単で、しかも広い面積をカバーできるかなぁ〜と今考えなおしたりしています。

まあ、とりあえずはナルト型でかっちょよく動かしたいですね!

実用的な問題で却下になる可能性はありますが。

僕のデジカメが復活したら、もう少し詳しく解説します。よ。

2007/06/14

ショッキング!

あぁ、ショック・・・

作っていた前原西用ポスター、今朝手を加えて保存しようとしたところ突然シャットダウンし、ファイルもろとも消えて無くなりました。

朝からテンション下がりまくりです、はぁ〜

もいっかい作り直しますので、完成は来週月曜まで待ってください、篠原さん。

朝から凹みモードの上野でした。梅雨のせいにしときます(>_<)

2007/06/15

ぅほっせーーーい!

僕は昨日、箱を買いました。アルミ製の300mm×180mm×70mmの箱です。

今まで作ってきた回路達を収納するための箱です。早速加工をしに付属工場へ向かいましたが、生憎技能講習があってて追い返されました。

嘘です。また後日来てね、って言われました。後日行きます。

てな感じだったので来るべき後日に備えて設計図を描きました。まぁまだ未完成です。液晶ののぞき窓とか考えていないし。ちなみに赤で示してあるところが削る予定の場所です。細かい作業で疲れました。頑張ります。ぅほっ、ほっせーーーい!!

なんで画像滲んでるん?!

2007/06/15

なるとむーぶっせーーーい!!

考え、プログラムを作った結果、ナルト型の動き自体はほぼ成功しました。

BOSSのほうで、データを比較取得しながら動きを計算し、SLAVEに動く方向を命令します。

うまくいかなかったのは、最後に観測の最大値を記録したであろう座標に戻る部分、なぜか無限ループなみに動きます。うーーーーん。

また、問題は一回の動き自体が大きすぎること。

これは水平調整のときも問題らしいのですが、なんとか動くスピードというか量を調整できないものかと、まだんと調べています。ぅほっ、ほっせーーーい!!

2007/06/18

ノーマルッセーーーい!!

GMさんのいないセルク奥はなんだかとても暑いです。いつも必要以上に扇風機と換気がなされているから今日みたいに閉め切ったまんまだと蒸します。

でもめんどいので窓は開けませんでした。心地よくない汗をかきます。

そんな中でずーっとノーマルモードで赤道儀を動かすことを夢見て頑張ってたのですが。

なんかシリアル通信は何がどうなのか知らないけど動いてくれないし、これは!と思ってリモコン使ってみるけどそれでもやっぱり動かない(気がする)。

通りがかりの平野さんと協議すること約5分。案が出ました。

無限ループでヒタスラ赤緯方向にノーマルモードのコマンド送りまくって、位置情報読み出しコマンドで赤経・赤緯を読み出す!!!

てのを繰り返して赤緯の値が変化するか調べよう作戦。赤道儀の自動追尾って基本的に赤緯度変わんないですよね?変わるの赤経度だけですよね?

まぁ違ってたらその時点でぬか喜びなんですけど、それで試してみたら、初期値は

000000 00000(赤経度 赤緯度)

で、しばらく動かすと

235999 00134

んでさらに動かすと

235999 00318

とな感じでどうやらノーマルモード、知覚できないけどちゃんと動いているような気配です!!壊れても間違ってもいなかった公算が強まってきました。

まぁでもかなり微少な変動なので水平センサーの分解能を越えてると思います。あとは天頂方向を定義する時の最後の調整や太陽方向補正にはやっぱ位置を使った方がいいかもしれないっすね。 ![]()

2007/06/28

第6回小屋建設工事

猛烈な暑さの中、小屋の作業に出かけました。今回の目的は、ネットワークの設定、USBカメラの設置と、理科室へのMacの設置です。せっかくカメラを置くので、途中で温度計を買い込んで、室内温度の監視をすることにしました。

今日は天気もよくて、屋上は暑いです。しかし、それ以上に暑かったのが・・・

小屋の中でした。

排気口から出て来る空気は、43度に達していました! ![]()

先ずはADSLモデムの設定。

契約は済んでいるので、モデムの設定さえ行えば、ネットワークは使えるはずです。

マニュアルとにらめっこしながらの設定作業でした。しかし、これがなかなかややこしい。

小屋の中は全く風が通らず、気温は40度。屋根からは赤外線でじわじわと焼かれます。

平山のわずかな風が唯一の涼しさでした・・・

そして、USBカメラの設置。温度計を向き合わせて設置しました。これで温度が見られます。

授業の休み時間を狙って、コンビニへアイスを買いに行きました。

戻ってみると小屋の中に腐乱死体が・・・

うわ!死んでますよ。 ![]()

こちらは、理科室に設置したMacです。

西中の先生に手伝っていただいて、場所を確保し、ネットワークに繋いで、無事に解説ページが表示されるようになりました。

興味を持ってもらえるといいな。

2007/07/06

地方恒星時!!

ゼミも終わったので梅雨明けまでに長い基本プログラム構築の日々から抜け出したいものです。

つーことで一週間ぶりくらいにアセンブラを打ちまくりました。

今日やったのは、BSアンテナの方向を微調整する部分の構築。もうノーマルモードは遅ーーーーいので、直接座標を打ち込むことにしました。地方恒星時はアバウトに算出します。まぁ数秒程度の誤差ならほとんど問題ないだろうという方向で。

まぁ結果的には本日は途中で挫折しましたが、一応、なんとかなりそうです。7月中に作るぜーーー。

うおおおおりりりゃああああああああ!!!!

2007/07/07

小屋は雨漏り・・・

1週間ほど前から、梅雨前線が気合いが入ったように元気になって、大雨が続いています。

それで、小屋のUSBカメラの画像をじっと見ていると、雨が激しくなると温度計にきらきらと光の粒が見えるようになるのです。これはもしかして、水滴か? ![]()

この写真だと、表面全体が光におおわれてしまって、もはや模様なんだか、水滴なんだか分かんないですね。 ![]() 今度、比較用に、乾いた時の写真も掲載しましょう。

今度、比較用に、乾いた時の写真も掲載しましょう。

近いうちに出かけて行って防水対策を施さないと、このまま観測を始めると、赤道儀がさびだらけになっちゃうよ。

2007/07/18

前原小屋は暑い!

前の写真との比較のため、乾いた時の温度計を載せておきます。

ね?温度計の表面が、全然鮮明でしょ? ![]()

しかし、それにしても暑いです。屋根付近の温度が42.8度。イスの上の温度が39.8度。こんなに暑くても、観測装置は大丈夫なんだろうか? ![]()

やってみないと分かんないけど、ちょっと不安です。もう少し、空気の流れを作らないとだめかなぁ?と言っても、外気温自体が30度を超えてるし。

2007/07/24

これはやばくないか?

昨日、とうとう梅雨明しました。空はすっかり夏空になって、暑さが一段と増しています。

それで、前原の観測小屋の状況ですが、温度がむちゃくちゃ高くなっています。 ![]()

読みにくいでしょうけど、イスの上で43度、屋根付近は49度に達しています。12時半の数値なので、3時頃になると更に上がっているかもしれませんね。ちなみにアメダスによると、前原の気温は32度だそうです。屋根の上はもう少し高いかもしれないけど。

ここまで上がると、機器が傷んでしまいそうだね。ファンをもうひとつ大型にして、取り込む方の空気穴を床付近に作る必要があるように思います。

2007/08/02

第7回小屋建設工事

真夏の前原遠征と思っていたら、台風5号が急にやってきて、雨の中の作業となってしまいました。しかも、台風なので風も強めで、手強い作業日になりました。しかし、今回の目的のひとつが、台風対策としての屋根の補強だったので、間に合ってよかったとも言えそうです。

しかし、今回の作業の最大の目的は、雨漏り対策と、猛暑対策です。USBカメラの監視結果から、雨がひどくなると温度計にしずくが飛び散るほど雨漏りがひどく、かつ、夏の昼間は室温が50度に達することが判明しています。

雨漏り対策はシリコン補修。猛暑対策としては、排気ファンの強化と、吸気口の設置を行います。

この日の天気は、スタートから雨でした。この写真は最後に撮ったものですが、みんなびしょびしょになりながらの作業でした。まぁ、涼しくて助かったけどね。 ![]()

そして、これが補強工事を施した屋根です。横の柱を中と外にそれぞれ2本追加し、強風で屋根の板が枠を外れたとしても、吹き飛ばないようにしています。

今回驚いたことに、自重に負けているのか、塩ビの板が下に向かって凹むように曲がっていることを発見しました。内側の柱の追加は、このゆがみを止める役割も果たしてくれます。

そして、こちらが、強化した排気ファンと、反対側の角に取り付けた吸気口(2カ所)です。

排気ファンは、出力が前のものの2倍あり、排気口に手を近づけると、出て来る空気の勢いが明らかに増していました。吸い込み口も作ったことだし、室温はだいぶましになると思います。 ![]()

では、今日の作業風景をご覧下さい。

リーマーの鬼と化した、前田

アルミの板を切ったり、ヤスリでねじ穴を広げたりと、金属加工で活躍してくれた森口

アトラス亀井。落ちて来そうになる天を、必死に支えてくれました・・・ ![]()

こちらは、アフリカの珍獣、象でございます。

ドリルを持たせたら、もう止まらない。お行儀のいい破壊屋、上野

理科室へ行ってみると、ポスターをちょうどよい高さに展示してくれていました。なかなかいい感じでまとまっています。

2007/08/10

これは暑い!

暑いです。太平洋高気圧が気合いを入れて西日本を覆っている様です。外にいるだけで倒れそうな、本気の暑さがやって来ました。

アメダスを見ると、糸島半島の気温は35度! ![]() さて、我らが観測小屋の中はいったいどうなっているのでしょうか!?

さて、我らが観測小屋の中はいったいどうなっているのでしょうか!? ![]()

じゃじゃ〜ん!! ![]()

屋根の近くで53.6度。いすの上でも47.4度!

いやー、ここまで上がるとは。せっかくファンを増強したのに・・・

クーラー無しでは、これ以上はどうしようもないですね。USBカメラやモデムは壊れないのだろうか?

2007/09/29

錯乱している赤道儀&前田

久しぶりです。別にサボっていたわけではありません。むしろ最近は毎日コツコツとしています。

さて。

なんつーか、赤道儀を座標で指定して補正するプログラム。できたと思ったんですよ。てか大体思い通りに動くんですよ。

なのに

なのに!

何故かいきなり大掛かりな移動をかましてくる場合があります。導入座標は間違っていないのに、どういうわけか地平の彼方まで首振りまくりです。止まりません。何それ?

トチ狂いやがって!!!

逐一デバッグで確認してみたけど原因は杳として知れません。ていうか導入座標間違っていないんだよーなんで目的地に行ってくれないの?!

あああああああああああああああああああああっ!!

最近、赤道儀の駆動音の幻聴が聴こえるようになってきました。

このような感じで9月中に完成はなりませんでした。

錯乱気味で申し訳ありません。

明日から東京行ってきます。

さようなら九月。

2007/10/20

太陽電波強度分布実験

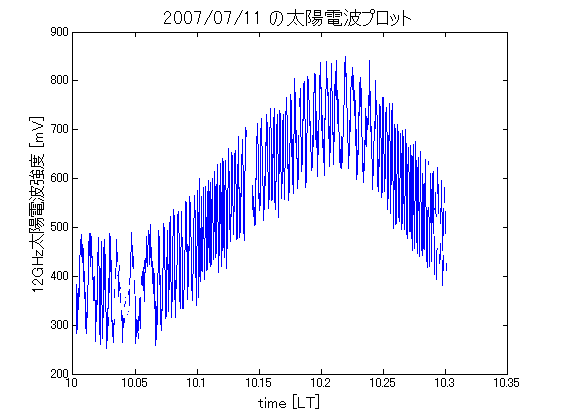

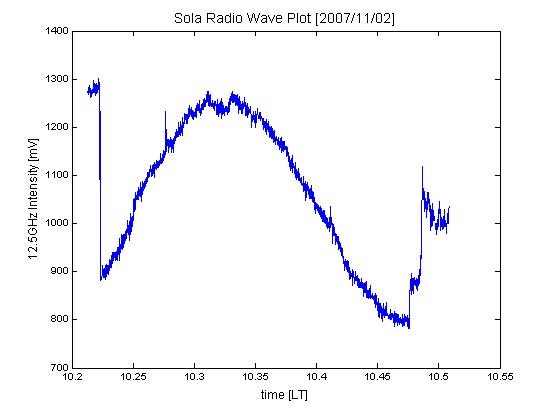

本日行った、太陽電波の分布実験の結果というかプロットです。日時がオカシイのはご愛嬌、ただ時計をほったらかしにしているんでちょっと現在時刻じゃないだけです。そして、五回やった中で一番綺麗なのを載せました ![]()

いや午前中すこぶる晴れてたんで、勇んで実験の準備していたのに、準備完了とともに雲の向こうにまさに雲隠れしやがって太陽の野郎。

まぁでも小一時間程で時折雲の向こうに太陽のご尊顔が垣間見え始めたので無事実験できました。

観測方法は、BSアンテナを固定しておいて、太陽位置の変動とともにアンテナの中心に向かい、そして外れていく過程を観測しています。つまり、太陽からどのくらいBSアンテナの方向がずれていると、電波強度が変動するかってことを見る実験です

まぁ、詳細は長くなるので省きますが、太陽方向補正のプログラムは無事できそうだなと思いました。

つーか、そんなことより、何気にこれが多分太陽電波をBSアンテナで取得して、A/D変換して、そのバイナリ値を電圧に変換してプロットした初めての例だったりするんすよね!

この太陽電波観測計画始まって早2年半余り・・・ようやく初プロットまできましたよ!!

それにしても一人で赤道儀移動してたら腰にキた・・・

2007/11/07

この1ヶ月の目標どぅわ!

今日も前田くんが一人SERC奥で戦っているのを見て、このままじゃいかんと!

マジでやりますよ、残り一ヶ月。

勝手な仕切りや森口による大まかな割り振り。

・PICソフト

(Naruto Move、AD変換値の平均化、7日間データ運用)

前田、森口、青木

・大アンテナ連結部(金属加工)

森口、上野、沼田、あおき

・回路箱(金属加工)

森口、上野、沼田、AOKI

・座標計算Matlab

平山

・データ表示・保管Matlab

前田、平山、今村

・HP

伊東、亀井

・英語、英訳

亀井

よっしゃーーーーーー、やるどおおおおおおお

この期限1ヶ月で。間に合わなければ逆立ちして屁こきます。

2007/11/08

だいぶ寒くなりました。

久しぶりに、観測小屋の気温です。もう、昼間の気温を記録しても面白くないので ![]() 、深夜の気温です。

、深夜の気温です。

だいぶ涼しくなりました。夏場と比べると隔世の感です。

本格的な寒さは、まだまだこれからだけど、九州の平地ごときでは、寒い分には機器に特に影響はないんじゃないかと思います。たぶん・・・ ![]()

2007/11/13

90cm巨大アンテナの取り付け加工

森口の呼びかけで、とうとう90cm巨大パラボラアンテナの赤道儀取り付け加工作戦が遂行されました。とにかく、面積がいままでのアンテナの4倍以上あるという巨大なアンテナです。重量もあって、存在感いっぱい。これをどうやって赤道儀に載せればいいのか、あーでもない、こーでもないと取り付け方法を検討するところから作業が始まりました

先ずは箱から取り出します。部品がいろいろあって、組み立てが必要です。

アンテナも一気に巨大化しました。電波いっぱいだ!

アンテナに付属していた、柱への取り付け金具をながめて、赤道儀への取り付け方法を検討します。

作戦決定。工場へ行って、穴開けを6カ所ほど行います。もっと固いかと思ったんだけど、意外に簡単に開きました。

赤道儀へ取り付け。

まぁ、こんなもんかな・・・と満足そうな森口。

ようやく赤道儀のごつさとバランスするシステムになったかなぁ。架台としては、もうひと回り重いアンテナを使っても問題ありません。

太陽が傾いてしまって、太陽電波の受信実験は間に合いませんでした。そこで、テレビを繋いで、BS放送の受信を試みます。さすが、受信レベルは40cmアンテナの3倍くらい出てました。

完成を祝して! ![]() 前原へ持って行くのが楽しみです。

前原へ持って行くのが楽しみです。

2007/11/29

糸島サテライト展示の拡大計画

前原市の前原西中に続いて、志摩町、二丈町の展示コーナーの展開先が決まりました。

- 志摩中学校

- 福吉中学校

- 二丈中学校

12月から、忙しくなりそうです。

学校の場所は、それぞれ地図の通りです。どこも海に近くて、風光明媚な感じがします。冬は寒そうだけど、春以降は訪問するのが楽しそうです。

2007/12/15

ナルト補正とAD変換平均化

しばらくご無沙汰していました。

色々と雑用チックなことも半分くらい終わったんで本気出します!!

とりあえず、今度の12/19の前原西中と志摩中訪問前にナルト補正プログラムとAD変換平均化の基幹部分は作り上げてしまいたいっすね。

と思って、今夜はこそこそと勤しんでいたのですが、今一歩が突破できん。どうやらAD変換平均化のほうは完成したみたいだけど(今度電波デデータ取得実験してみてまたプロットここに上げます)、ナルトムーブの要である電波強度最大値の座標に戻ってくれん。いや戻ってくれるときもあるんやけど、どうにもランダム。

うぅぅぅ、どうにか今夜中にナルトでBS放送を捉えたいものだ。。。

2007/12/16

かなり眠いです

でも、多分完成しました、ナルトムーブ!! ![]()

昨夜悩んでいた保存部分の問題は無事解消されました。なんか、n回目の座標を、2n回目の座標保存場所に保存するとかいうクリティカルなミスをしていたが故に読み出しがエラーになっていました。

それを直してついでに現在ナルトムーブの分解能を2°程度で行っていた(動作が目で分かりやすい)のを約50'に切り替えました。ただ分解能は自由設定できるように改良したので、まぁ色々試して最適な分解能にすりゃいいでしょう。

残る改良点としてはナルトムーブ現在一連の動作トータルで7分くらいかかっていて時間かかりすぎなんですよね。まぁ液晶に色々表示させているのが原因なんでそれを取り除けばいいだけなんですけど。

まぁ、2年半もかかってしまいましたが兎にも角にも一応、

基幹プログラムはこれで完成しました!!! ![]()

![]()

![]()

![]()

・・・きっと。

多分・・・。

。・・・まだまだ問題出てくるだろうけど・・・

とりあえず来週から動作実験始めましょうか!

ひとまず今日はもう眠いんでしませんが、昨夜不成功に終わったBS放送受信実験でちゃんとBSをオートで捉えて喜ぶというイベントは明日成功させます。今後の予定は明日考えます。それではおやすみなさい♪

2007/12/17

A/D conversion 8 avarage value!!

19日のネットワーク実験の為、今日もコソコソSERCです。

ノートPCからのVNCによるmac miniリモート操作は無事成功しました。ついでにmatlabも少し改良して、ちゃんとデータ取得&プロットができるようにしました。

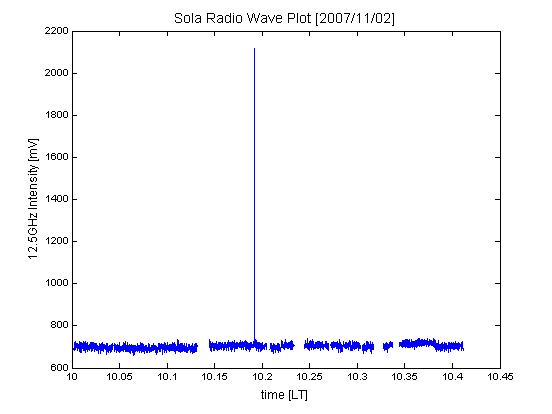

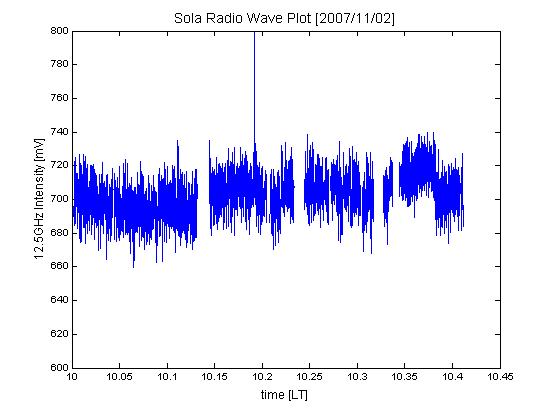

んで。ついでなのでAD変換を8回平均値を取るようにしてからのnoise軽減を確かめてみました。これがその結果です。

なんかでっかいノイズが一個ありますが、これについては原因不明です。んで、データ部分を拡大してみるたのが下の図です。

前はノイズ幅が200mVほどあった(2007/10/20の記事参照)ので、大分軽減されたと言えるでしょう。喜ばしい結果です。 ![]()

あとは・・・ナルト補正にかかる時間の短縮化か。。。

2007/12/18

前原西中遠征前夜

明日は前原西中へ、機材一式持って、組み上げテストを行います。その前夜、森口と前田が基板を箱詰めしていました。その時の様子です。

この二人がこうやって作業するのも、あと3ヶ月ちょっとです。早かったなー。

これまで、机に転がっていた基板たちが、きれいに箱に入りました。

満足そうな前田。

アンテナを大型化するにあたって、水平センサーを取り付け直さなければなりません。その検討をしている森口。

2007/12/19

第8回小屋建設工事

8月以来の前原西中訪問となりました。前田の書き込みにある通り、今回の目的は、

- 4ヶ月間放置していた小屋の点検

- 現地のPICとSERCのMacの間で通信ができるかどうか確認

- 赤道儀に大型アンテナを取り付けて、小屋に入るかどうかの確認

- アンテナで太陽電波を受信してみる。

今回は、総勢6名で出発。朝早めにSERCを出発し、例の店で早めの昼食を済ませると、なんと、昼休み前に中学校に到着するという快挙を成し遂げました。 ![]()

4ヶ月ぶりの電波観測小屋。びくともしていませんでした。よかった、よかった。

室内気温は12度! ![]() 隔世の感ですねー

隔世の感ですねー

前原小屋初登場の2名、沼田、今村...

プラス1名(だーれだ?)です。これからもよろしく! ![]()

山崎が屋根の補修をしてくれます。

室内では、ネットワーク実験。無事に成功しました。

今日のお楽しみ、赤道儀の小屋初収納。

ついにこの日が来たか〜、と少し感慨深いです。

ところがというか、心配していた通りというか、巨大アンテナは見事に屋根につっかえてくれました。うーん、対策を考えなければなりませんね。

最後は、アンテナを太陽に向けて、受信実験。

受信結果は、前田のレポートをどうぞ!

2007/12/19

太陽の電波分布実験最新プロット

本日の前原西中での作業、寒い中をみなさんご苦労様でした。

さて、作業内容の詳細は省かせていただきますが、端的に言えば、

1.前原で取ったデータをsercのmacで受け取れるか?!ネットワーク実験

と、

2.90cmの巨大アンテナは観測小屋内で問題なく稼動できるのか?

ってのをやってきました。1.に関しては紆余曲折ありつつも、最終的には無事成功!!

2.に関しては完膚なきまでに問題なく稼動しませんでした・・・!!!

ってわけで赤道儀というかアンテナの低身長化をこれから目指す必要が出てきました。

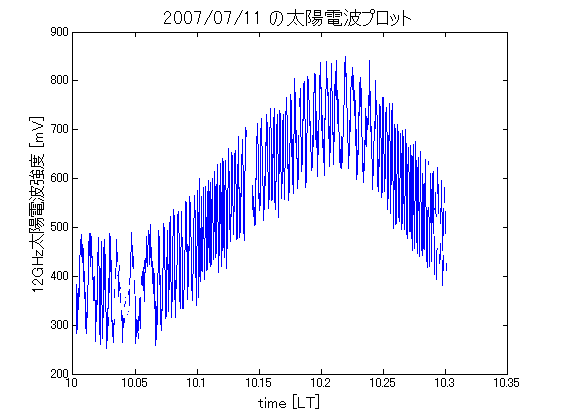

作業内容の叙述はこれくらいにして、本題。前原西中で折角なので太陽電波の分布実験をしてみました。太陽方向から少しずらしてアンテナを固定し、太陽が移動してきてアンテナの中心にやってきて、やがて、通り過ぎていく。。。そんな一連の動作で電波強度分布のプロットを取りました。平均化してから初です。

以前のプロット(下)

と較べてかなりノイズが小さくなってはっきりとした分布図になりました!!幅は概算で±4°といったとこでしょうか。

やっと綺麗なプロットが取れたので、純粋に嬉しいです。以上!!

2007/12/19

志摩町立志摩中学校初訪問

前原西中の観測所設置とともに、志摩町、二丈町のサテライト展示の開拓も行わなければなりません。

今回は、西中学校の作業とともに、志摩中学校へ初めての打ち合わせにも行って来ました。

志摩中学校は、前原西中から車で10分強くらいのすごく近いところにありました。なかなか大きな学校です。

まん中に玄関があって、その上に職員室があります。教室は、左右から奥に向かって伸びた校舎にあります。

驚いたことに、我がホームグラウンド(何の?)火山がすぐ目の前にそびえていました。なので、実は私はかなり土地勘があるのです・・・ ![]()

今回も理科室に設置の運びとなりそうです。実際に設置するのは、もうひとつ別の理科室の予定です。

この、前黒板横のスペースをいただけることになりました。特等席ですね。ここにiMacを置くと、さぞ目立つことでしょう! ![]()

志摩中学校で対応していただく齋藤先生です。

2007/12/22

金属加工

高さを稼ぐべく、アンテナと赤道儀をつなぐ部分を自作するという作戦!

赤道儀をぶった切るなら、これで稼ぐ意味ないんじゃないかなーと思うけど、まあやってきました。

以下の写真がそれです。アルミです。溝の部分が難しく自分では速攻でつくれなかったので、工場の最新の機械をつかってすばやくほってもらいました。

で、あわせてみたところ、あと溝の直径1mmたりないなぐらいで・・・(TT)

お忙しい中、またお願いするのは気がひけるのですが、火か水曜にでもまた・・・

2008/01/01

2008年を迎えて

明けましておめでとうございます。

雷山計画も、開始して3年が過ぎようとしています。観測開始まであと一歩!であるとともに、第一期生の卒業も目の前になりました。ラストスパートよろしくです。そして、後輩のみなさんは、M2のみんなが苦労して切り開いたこの技術をぜひ受け継いでください。

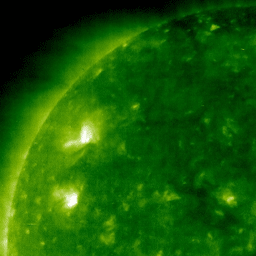

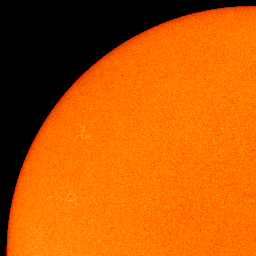

私たちの観測開始を期待するかの様に、太陽がとうとう新しい活動周期に突入しました。それは、12月13日頃のことです。

上の3枚の写真を見てください。

この日、太陽の北半球に二つの明るい活動領域が見えました(上の写真)。この2カ所には黒点はなかったのですが(まん中の写真)、磁場の構造を見ると(下の写真)、上と下の活動領域で極性が逆を向いていたのです。

下の活動領域の磁場極性は、これまで北半球で見えていたのと同じ極性でした。

ところが、上の活動領域の極性が、反対を向いていたのです。どうやら、太陽の上半分から新しい活動周期が顔を出した様なのです。 ![]()

宇宙天気は静穏の極みを通り過ぎ、太陽が次第に活発になる時を迎えました。来年、再来年と、フレアが次第に数を増し、規模の大きなものも起こるようになるでしょう。

その時こそ、ついに雷山計画が大活躍を始めるときです。その日を楽しみに、がんばろう! ![]()

2008/01/09

金属加工、確かめ

本日は、篠原さんとともに赤道儀の高さの考察を行いました。

手伝ってくれた上野・平山ありがとう。

とりあえず、連結部を作り直しただけでも5cm稼げてました。

旧高さ:177cm ⇒ 新高さ:172cm

んで、さらに既製品の連結部を削ることにより170cm以下を目指そうと思います。

近日中に・・・これを失敗すると痛い・・・

そして、また高さを測って、小屋の高さと比べてどれぐらい足をきるかを決めます。

あと、水平せんさもか、うし

2008/01/11

ナルト改良版完成ッ!!!

新年初書き込み。新春のお慶びを申し上げます前田2です。

プログラムの進捗状況はなかなか芳しい感じです。多分。

まず、七日間のデータを読み込むシステムは構築しました。確か旧年のうちに。

んでここ数日を費やしていたのはナルト型太陽方向補正プログラムの改良というか作動時間短縮化なのですが、そちらも本日(10日)目出度く完成致しました。

いやぁ強敵でしたよ今回のバグは。昨夜は夜更けまで共に苦しんでいただき篠原さんありがとうございます(笑)

とにかく、なにはともあれ、できました ![]()

![]()

そんで今後することですが、まずはこの補正プログラムを朝と昼のルーチンに組み込んで、1日のルーチンワークを完成させます。そんでから試運転しましょう。あ、色々あって屋上での長期実験は煩雑そうなので、方法変えます。あとでその内容についてもブログに挙げときますね。。。では。

2008/01/11

試運転について

「年初には屋上で試運転を!!」をスローガンにプログラムの完成に努めてきましたが、頓挫しました。

理由は、屋上に併設する小部屋の使用許可を取るのが煩雑&あんまり使って欲しくない雰囲気だったから。電源や夜間の保管場所としてそこが使えないと数日間連続的に動かすのは難しいというか面倒だと思うんですよね。。。

まぁそういうわけで方針を変えて、代案。試運転での確認作業を二つに分けることにしました。

1.ルーチンワークの確認:

1日で行われる一連の動作が齟齬なく動いているかどうかを確認しなければなりません。具体的には

スタンバイモードOFF

→朝の太陽方向へ

→ナルト補正

→追尾

→昼の太陽方向へ

→ナルト補正

→追尾

→夕方追尾終了

→天頂方向補正

→スタンバイモードON

→太陽軌道座標情報の取得、保存

→スタンバイモードOFFに戻る・・・

てな具合です。これについては屋内でも可能なので、SERCの現行の場所で二日以上連続稼動して確認してみようと思います。

2.ちゃんと太陽を捉えているか:

ちゃんと計算どおり太陽を捉えて電波を受信しているかどうかの確認もしなきゃいけません。つまり精度の実験ということです。こればかりは外で太陽を捉える必要があるので、1.をクリアした後に天気が良い日に一日程度屋上で稼動させてみようと思います。短時間ならバッテリーでいいし、夕方にはSERCに持って返ってくるから夜間の保管場所とかいらないし。

というところです。何度も持って行きたくないからちゃんと稼動するようにしていかないといけないすね。

目標としては・・・修論発表前にこれらをしてしまいたいですけどねぇ・・・

2008/01/11

金属加工(水平センサ取付とか)―ジョジョ風

本日また、やってきたぜ。金属加工ォォオオオ!

正直、少しビビッていた・・・これを失敗したら、かなりヤヴァイんじゃないかってね。

だが、

「『覚悟』とは!!暗闇の荒野に!!進むべき道を切り開くことだッ!」

ってことで、穴あけて切断して、水平センサも取り付けつけちゃった。

今回の穴あけについて、少しずれた部分もあるけれど、

・・・「砂漠の砂粒ひとつほども後悔はしていない」

右下だけ、短い黒いネジを使います。←水平センサのため。

水平センサはこのようにとりつきます。

以前と同じ向きなので、プログラムを書きかえる必要はありません。

精度の問題はあるかもしれないけど。

これで、足をぶった切る以外で高さをかせぐことは終わりのはず。ひとまず。

2008/01/13

歓喜と悲嘆

朝の太陽方向に向くプログラムとナルトムーブプログラムを連結しました ![]()

天頂方向から太陽方向へ赤道儀が向かう間の時間は液晶に"Now moving. . ."とコメントが流れるようにもしました。そんで、太陽方向を向いたら、速やかにナルトムーブで補正、補正終了と同時に、電波データ取得開始・・・。

文章で書くと、淡々としていますけど、これ。組み上げ終わって全部が滞りなく動いてデータがPCのディスプレイに流れ出したときの俺ときたら狂喜乱舞ですよ。相当嬉しかったわ!!

んで余勢を駆って天頂方向補正のプログラムも整理(動作確認用コメント文の除去)とかをしようと思い、いじっていたのですが、どうも変。調べてみると、水平センサーのx軸が逝かれた模様。

どんなに傾き変えてみても出力電圧がありません。おそらく壊れてます。ナンテコッタ!!!本設置はおろか、試運転の前に壊れるとは・・・。精密機械なのに粗く扱いすぎたのでしょうか? 反省の極みです。

とりあえず他にそんなどんでん返しな異常がないか、その他のサブルーチンや機器のチェックをします。。。

2008/01/22

本当に申し訳ありませんっ!!!

ネオ水平センサーが届いていたので、取り付けてみました。

問題は一切改善されませんでした。

コレはと思って回路を調べてみました。

そしたら回路でなんか出力用のラインとグランドが直結で結ばれていました。

直したら直りました。正常に動きました水平センサー

何時の間にそんなミス連結をしたのか定かではないですが、ともかく動いていました。無駄にお金使ってしまって、ごめんなさい!! ![]()

それとは別に試運転ですが、朝まではちゃんと問題なく動きます。こちらについてはまた後日。

2008/01/24

ピラーが短くなった

大型BSアンテナが屋根にぶつかるという問題を解決するために、附属工場でピラーを12cm短くしてもらいました。持って行ったら1日で作ってくれたそうで、ものすごい早業です。

これが加工後の赤道儀の様子です。作業としては、下の太くなっているところで切断して、ポールを切って、ネジを切り直してつないでくれてるそうです。

12cmだから、切っても少しだろうと思っていたら、一気に低くなった印象です。これなら、あの小屋にもちゃんと入りそうだね。

重心が下がって、どっしりとした感じに変わったんだけど、見かけが小さくなったので、ちょっと寂しくもあります・・・

森口が工場に持ち込んで、作業を手配してくれました。ありがとう! ![]()

2008/01/30

二丈町立福吉中学校訪問

二丈町のサテライト展示の予定地、福吉中学校へ行って来ました。

前原から更に進んで、糸島半島を通り抜け、海のきれいな集落に建っている学校でした。全校生徒は110名。学年あたり、1〜2クラスだそうです。教室あたりの人数も少ないので、机が広々と並んでいます。1学年7クラス45名みたいな学校しか知らない私にとっては、とても不思議な雰囲気です。 ![]()

比較的小さめの校舎だったけど、広々とした校庭が印象的でした。

これが、学校です。

お世話をしてくださる、内野先生です。

今回も、設置は理科室になりそうです。偶然なのか、必然なのか。3校全部ですね。

ただし、ここでは廊下に面した、窓際に置く予定になりました。ここからだと、廊下からいつでも見ることができます。

ポスターは、そのまま廊下の壁に貼る予定です。木がふんだんに使われていて、明るくて、とてもきれいな校舎です。

2008/02/01

テストラン開始!

前田がついに、立ちふさがるバグどもをなぎ倒して、赤道儀駆動のテストランを始めました。

ついにこの日がやってきたねー! ![]()

Mac miniとのやり取りは、本番同様に行っています。

朝、太陽に向かい、なるとをやって、昼に反転、夕方止まって、水平ポジションへ・・・と一連の動作をしばらく続けてくれる「はず!」です。

期待して注目しましょう。

2008/02/01

2008/02/03

赤道儀テスト中・・・

多少、怪しげな動作を示しつつもテストランが続いています。今、日没後の太陽を追いかけているところです。

現在は正常な方向を向いている様です。

もうしばらくすると、追尾終了、夜の水平位置へ移動となります。

そして、こちらは前原の観測小屋の中です。

36度ではありません。3.6度です!!今夜は寒いですねーーー ![]()

2008/02/03

今夜は順調

赤道儀がお休みの状態になりました。

このまま止まってくれれば、バグ取りその1は成功です。

次のポイントは、朝の太陽方向への移動です。前回は、向きが南に大きく下がってしまっていて、明らかに変だったのです。再び発生するのか、たまたまだったのか、こちらのチェックはしばらくかかります。

Webカメラの設置方法を手直ししました。これまでは、ライトが土台の影になってしまい、光がしっかり届かなかったのです。

十分光が当たるようになったので、これからは、夜中でも赤道儀の様子を確認できますよ。 ![]()

2008/02/05

気温と湿度測定開始!!

テストランは順調のようです。

二日目の朝もおおむねオッケーな方向を向いていました。昼反転も同じく。

ただし。

ただし、何故か夕方の移動がアラレモナイ方向へ向かって大移動かましました。原因はまだ不明です。なんでだろ?

話は変わりますが、MATLABのプログラム群を作成したので、テストランに組み込みました。まぁバグが続々出てくるのでしょうが・・・今のとこは無事動いています。

内容としては、

毎分10秒 → Xportから吸い上げた文字列からデータ列を取捨選択して太陽電波データはSDdata, 気温等のその他データはADdataとして保存

毎分20秒 → SD & ADdataを読み込んでプロットを作成・保存

毎日23:20:50秒 → その日から7日分の太陽軌道情報を取得してsekidougi7.txtを作成

といったとこです。

あとプロット。現在、マックミニでずーっと走らせているので、ディスプレイ見てたら一分毎にプロットが作成されるのが見えるはずです。

まぁ、朝までエラー出ずに動き続けていたら、是非見てください。

それで折角プロット作っているので温度計と湿度計をくっつけてちゃんと動くようにしました。ただ気温は10度前後を取得していて正しそうなんやけど、湿度はなんと30%を切っています。・・・合っているのだろうか?

2008/02/06

プロットだぁぁあぁ!!

テストランは順調、データ列化とプロットのルーチンも上手く働いているようです。

ってもプロットが無事できるようになったのは今朝方ですが。とりあえず、簡便にですがWeb上で本日のserc奥の室温及び室湿を見れるようにしました ![]()

一分毎に更新されますので、ご覧アレ。そしてコケてたらご連絡アレ。

- http://133.5.162.57/~raizan/PLOT/SD_AD_plot080206.png

青と赤のラインは太陽電波(青:0-12V range, 赤:0-5V range)ですが、現在は可変電圧の値を流しています。ので基本的に一定です。誰かいじれば変動します。

ちなみにプロットの日付を昨日にしたら昨日のも見れます。

2008/02/16

5号館へ移転

本日二号館屋上でのテストランに敗北しました。完敗です。寒かったし。

しかしそのお陰で明らかになってきたバグをさきほどまでかかって取りました!!

えーと、とりあえず東西認識と赤道儀からの戻り値取得はガッツリ書き直したので大丈夫だと思います。あとは書き直したことでどこか思わぬところに齟齬が出ていないかが心配ですね・・・何度か動かして結構齟齬は叩き潰したので今のとこ問題なく動いていますが、何がどうなっているか最早俺も完全に把握していないので、暫く油断は禁物でしょう。

このまま上手く動いていたら月曜に屋上テストラン、リトライしましょう!!

というわけで、しばらく屋上に持っていく機会が多そうなので、太陽電波制作スペースをセルクから五階のB4部屋に移しました。赤道儀も何もかも全ての機材がこちらにお引越しです。B4部屋になったのはただ単にここがグローバルのLANがあって都合いいので。今日一日でB4部屋の一角は完璧に太陽電波観測用にカスタマイズされています。デジカメが死んだので写真とか載せれず文章だけで切ないですが。俺が使いやすいように若干模様替えまで(勝手に)しました ![]() そーいうわけでこれからしばらくは、前田2号はB4部屋の住人となります。。。

そーいうわけでこれからしばらくは、前田2号はB4部屋の住人となります。。。

2008/02/18

B4部屋にて・・・

順調に動いているみたいです赤道儀。日付変わりましたが本日17日のプロットです

![SD_AD_plot080217[1].png](./resources/SD_AD_plot080217[1].png)

ただ気になるのは、温度データに不連続な場所があるんですよ二箇所。朝の太陽追尾開始時刻と夕方の追尾終了時刻にかなり近い気がするのは気のせいでしょうか・・・

2008/02/19

太陽電波 Viewer

アンテナの実験が続いていますが、プロットを簡単に見るページを作りました。

こちらをどうぞ・・・

太陽電波 Viewer

ページを開いておけば、5分ごとに自動更新します。

温度と湿度の1日の変化がなかなか面白いです。

まだまだ、意外なところでバグが顔を出したり、急に言うことを聞かなくなったり、前田も悪戦苦闘しているけど、着実に前進していることは確かです。 ![]()

出張から帰った時に、完璧版に仕上がっていることを楽しみにしています。

2008/02/19

2/19 朝

2月19日快晴

アイツがここに来て2日目。ちゃんと朝を迎えられるだろうか?

こっそり様子を伺うことにする。

08:20

屋上に上がる。どうやらちゃんと起きて動いているようだ。動く方向も正しい。

08:25

???動きがおかしい。止まらない。一度太陽を捕らえたけれど、止まることなくそのまま動く。赤緯方向が動き続ける。このままどこを目指すか見守る。

08:27

Now movingがディスプレイから消えない。ふと気づくと、アンテナが赤道儀にぶつかっていた。慌てて電源を落とす。

これはもしかすると・・・

順調に動いている赤道儀

が太陽を通り過ぎる。

影で見るズレはこれぐらいで、ぶつかっていた。止める。

朝の屋上

朝の箱崎

2008/03/01

いよいよ大詰め

来週の月曜日、3月3日の本設置強行へ向けて大奮闘しています。今日は前田と二人で、夕方から深夜まで赤道儀を動かしてバグ取りに励みました。

おかしな動きをするところはだいぶ絞られているので、そこを重点的に当たります。特に、朝におもいっきり南を向くという怪現象は、ようやく原因が判明しました。どうやら、立ち上げのタイミングの関係で、赤道儀に地理緯度の設定値を送り損なっていたみたいです。朝を迎える時に、毎回緯度設定を行う様にして、解決しました(たぶん)。

この他に、お昼の反転時に動作が止まる、電波受信を始めると温度データがずれる、などの問題に対処しています。

これで完全に動く様になったのではないかと期待しています。今夜から月曜日の朝まで運転を続けて、うまく動いたらそのまま前原へ持って行くことにしました。前田くん、お疲れさま!

今は、5階の4年生部屋で作業を行っています。

収納ケースも微妙に進化しています。手前の心臓部が露出しているのは、バグ取り作業のためです。

横にいた平野が、激励のけん玉技を披露してくれました。

それに負けじと応じる前田。

午前1時半に作業完了!前田はこのまま朝5時から最後のバイトだそうです。

2008/03/01

まずは一日目

本日の赤道儀の駆動は全て問題なく行きました。

いやもうそろそろバグはないのではないかとは思いつつもやはりドキドキですね。

明日も問題なく動いてくれることを祈っています。

ただ、温度の飛びはまだ改善されていません。どうやらマルチプレクサの切り替えの時間が原因ではないみたいですね。。。

2008/03/03

ついに前原へ設置

いよいよ赤道儀を前原西中学校の小屋に設置する日が来ました。3年越しの夢の達成です。長かった様な、早かったような、ですね。 ![]()

この日は猛烈な黄砂がやって来て、黄色い雨が降りました。車の窓ガラスに雨粒がつくと、本当に黄色く濁っているのです。ここまですごいのは初めてじゃないかな。雨が降ってなかったら、視界がすごかっただろうね。

さて、機材の設置は非常に順調に進みました。3人で行ったので、荷物を運ぶのがたいへんだったけど・・・

極軸はまだ合わせていないので、太陽は見えていません。これからは、アンテナが予定通りの動きを毎日してくれるかどうかです。USBカメラで監視の日が続きそうです。

この日は、黄砂でものすごく黄色い雨が降りました。車はもうすごいことに。

曇り空まで黄色くなっているように見えます。ほんとこの日の黄砂はすごかったね。

小屋の屋根には黄砂が堆積していました。 ![]()

とうとう赤道儀一式が小屋の中に鎮座しました。やったね!

見よ!この神々しい姿を!

前田はプログラムの最終調整を行っています。

今日はひなまつり。おやつはひなあられでした。

そして、ついにPICがお仕事を始めました。

2008/03/03

実戦開始

今日からついに前原西中の小屋の中で動作を始めました。 ![]()

最初の夜を迎えて、赤道儀くんはしっかりと夜の水平ポーズをとってくれました。めでたし、めでたし。

![]() さぁ、次は明日の朝です!

さぁ、次は明日の朝です!

2008/03/04

2008/03/05

初日は無事完了

一日めが無事に過ぎて行きました。今、アンテナは静かに真上を向いています。

明日も無事に動いてくれることを期待しましょう! ![]()

昨日、今日としっかり雨が降っています。湿度計が80%に達しています。晴れたらどうなるんだろうね。センサーがあると、予想以上に楽しいです。

では、最後に今日の動きを動画にしてみます。夕方以降、USBカメラのFTPがおかしくなってしまって、日没以降の動きが記録されていません。中途半端だけど、記念すべき最初の日なので、残しておきます。

2008/03/06

小屋の中が氷点下

現地の温度計を見てびっくり。今夜は冷えてますが、温度がマイナスになっています。 ![]()

いや、すごいね。これは。

しかし、A/Dの温度データは10度のままです。どうも、これ以下の温度に下がらないみたいだね。何か問題があるようです。

赤道儀は順調に動いています。すごいぞ!

2008/03/10

志摩中で講義と観望会&西中でメンテ

志摩中学校で、初めての宇宙天気講演を行って来ました。講義中の写真は、部屋を真っ暗にしていたこともあって、撮っていません。 ![]()

2時限めは、中庭へ出て白色光で太陽の観望です。本当は、Hαの望遠鏡を持って行きたかったのだけど、間に合わなかったのです。残念なことに、ちょうど使っている頃、SERCに届いていました。あと1日ずれていれば・・・

白色光のソーラースコープですが、意外に見やすくて、大勢で観望会をするなら最適かもしれません。今日は黒点が無かったので、黒点があるとどう見えるかは以後のお楽しみですが、白く丸い太陽の像はなかなかくっきりとしていて、性能の高さを感じさせてくれました。

講義の後は、西中に寄って、PICのソフトの書き直しとか、水漏れ対策で屋根にシリコンを塗りまくったりしました。中でも、水漏れは意外とひどくて、水をかぶったピラーにはさびが出始めていました。水漏れとの闘いは、今後もずっと続くことになるでしょう。

授業を受けたのは、選択科目で理科を取っている22人の3年生でした。2日後に高校入試で、その後すぐ卒業式とのことで、ほとんど中学時代最後の授業だったようです。

これがソーラースコープです。一緒にのぞけるのは、3人くらいでしょうか。ピントを合わせ直す手間が要らないので、どんどん見せることができます。かなり便利でした。

見ていると、太陽がゆっくりと動いて行くのが分かります。いい教材になると、先生のコメント。

像としては、こんな感じ。周辺減光くらいは十分分かります。黒点があると、どんななんでしょうね。 ![]()

観望会の途中、校長先生も来てくれました。

ここからは、前原西中の写真です。前田が、システムの記録としていろいろ細かい写真を撮っていました。

2008/03/10

前原作業報告080310

こんにちは前田です。今後の太陽電波観測計画の円滑な遂行・運営を目指し!!

作業報告を作成することにしました ![]()

関係者にはメールで送信します。印刷したものは専用のファイルに保存していきます。そんでもって、ここにも『作業報告』というカテゴリを作成しました。今後、作業報告を作成される皆々様は、この三つの作業を遵守するようにお願いします。俺もちゃんと守るから。

というわけで、栄光の第一回前原作業報告です!!!!!

================================================

■前原作業報告

日時 : 2008/03/10

報告者 : 前田2

作業者 : 篠原 前田2 (敬称略)

※志摩中での講演の後、午後2時頃から前原西中・観測小屋で作業

■作業内容

(1)太陽電波観測制御システムの修正

・電源リセット時のPIC作動不具合の解消

→二つのPICについて同時に電源に繋ぐと片方のPICが正常に作動していなかた問題を解決したプログラムをインストールした。

・A/D変換回路基板中のアースが回路の不備により正常に取れていなかった(取れてはいたがたまたまだった)のを修正した。

(2)観測小屋の水漏れの補修

・観測小屋屋根の複数個所から水漏れが発生。シリコンでもって補修。

■現在の状況

・BSアンテナは小さい方を使用中。

・太陽電波観測システムの大枠は正常に機能。前原設置から一週間が経過したが(本日のメンテナンス中以外)停止することなく稼動している。

・赤道儀の正確な軸合わせはまだ。そのため、太陽電波はまだ観測していない。

・A/D変換値に異常が見られる。原因は不明。次回の作業における最優先課題。

■今後の予定

・A/D変換値の問題の原因を見つける。次回の作業ではオシロスコープで原因がアナログ側なのかデジタル側なのかを判明する予定。

・現地に赴かなくても非常時に電源を落とせるようにリモートの電源制御システムを設置する。現在製作中。

・赤道儀の軸合わせを行う。その後、BSアンテナを本番用の大型に変える。

■備考

※次回の必需品

・オシロスコープ

・シリコン

※本日の志摩中の講演中及び前原で撮影した写真は

shared/Taiyo-Denpa/Photo/080310志摩中

shared/Taiyo-Denpa/Photo/080310前原作業

に置いています。

================================================

以上です☆

2008/03/11

夏到来!

ふと、現地の温度計を見たら、屋根付近が30度に達していました。

まだ午前中なんだけど・・・

室温も、23度に上がっています。アメダスを見ると、外の気温は14度くらいらしいです。

今日はとてもいい天気で、太陽がたっぷりとあたっています。ファンは回しているので、空気の入れ替えは行っているんだけど、これだけ日が当たっていると、小屋が暑くなるのは仕方ないです。

それにしても、春を迎えるとすぐ、高温の心配を始めなければならないようです。

2008/03/13

A/Dコンバーターのチェックに

この日は、3人で出かけました。オシロスコープを持って、A/D変換の異常の調査をしました。

今回は、信号をいろいろたどって、原因がソフト側なのかハード側なのかを検討しました。結局、はっきりとした原因は見つからなかったんだけど、どうもA/Dコンバーターのところで何か起こっている様です。次回、アース回りとか、回路をいじってみようと思います。

今回、Newメガネの前田です。

森口も気合いが入っています。

今年最後のお金で買った、テーブルです。回路類はここに載せることにします。

オシロとにらめっこの前田です。

一方、アメリカ帰り直後の森口は、時差ぼけで沈没・・・

小屋は、こんな感じになりました。

問題解決できなかったので、もう一回来ることに。ふたりの最後の訪問になりそうです。

2008/03/13

前原作業報告080313

こんばんは前田2です。私が前原に赴くのもあと一度くらいでしょうか。。。

というわけで本日の前原作業報告です。

=============================================================

■前原作業報告

日時 : 2008/03/13

報告者 : 前田2

作業者 : 篠原 前田2 森口(敬称略)

■作業内容

(1)太陽電波観測制御システムの異常の原因探し

・A/D変換の数値が異常だったので原因を究明。

例えば、

「気温が約26℃で、温度センサーの出力も約260mV(10mV/℃)であるにもかかわらず、デジタル値は約10℃」

というように、デジタル値がアナログ値よりも低出力(概算で65〜85%程度)になる現象が起きている。

・調べたところアナログ回路に問題がある可能性は少ない。PIC中のA/Dコンバータ制御プログラムの中にバグを見つけたものの、根本的な解決には至らなかった。

・その後、A/Dコンバータへのアナログ入力値とデジタル出力値にずれがあることが判明。またA/DコンバータのGNDのノイズが著しく大きかった為、A/Dコンバータもしくはその周辺回路に問題があるのではないかと推測。

※ここで時間切れになったため、撤収となったが次回の作業で引き続き調査を行う予定。

■現在の状況

・BSアンテナは引き続き小さい方を使用中。本番用の大きいアンテナも持っていったが時間がなく取り付けには至らなかった。現在観測小屋に保管。

・本日天気が良くなかったので赤道儀の正確な軸合わせは次回に持ち越し。そのため、太陽電波はまだ観測していない。

■今後の予定

・A/D変換値の問題の原因を見つける。次回の作業ではA/Dコンバータ及び周辺回路を調査。GNDのノイズを軽減して様子を見る。またA/Dコンバータ自体の問題の可能性も考慮して、予備のA/Dコンバータを持っていく。

・現地に赴かなくても非常時に電源を落とせるようにリモートの電源制御システムを設置する。現在製作中。

・赤道儀の軸合わせを行う。その後、BSアンテナを本番用の大型に変える。

■備考

※次回の必需品

・パスコン(GNDノイズ軽減の為)

・5V基準電圧を作る為の素子

・半田セット

・リード線とプラグ

※次回の前原出張は3/18の10時出発。

予定作業内容は優先順に

?A/D変換部の問題の解決と

?本番用大型アンテナへの取替え

?(晴れたら)赤道儀の北極星合わせ(その場合、夜8時くらいまでかかるかもしれません)

=============================================================

以上です☆

2008/03/18

巨大アンテナ搭載へ

ここへ来て、狂ったように糸島通いを続けています。 ![]()

今日は、A/Dコンバーターの調査と、BSアンテナを本番用の大型アンテナに取り替える作業を行いました。詳細は前田のレポートをどうぞ。